在山峦起伏、千峰竞秀的瓯江两岸,居住着一个勤劳、俭朴的少数民族——畲族。相传他们来源于汉时被称为“南蛮族”中的一支,祖籍广东潮州凤凰山。这是一个非常喜欢唱山歌的民族,据说用自己的民族语言编唱的山歌本有三干八百本,山歌几万首。青年男女结婚时,要举行通宵达旦的长夜对歌,更是异常精彩。

一个偶然的机会,得知丽水县龙江公社山根大队(编者注:今水阁镇山根村)一对畲族青年将举行传统的畲族婚礼的消息,使我向往已久的采风夙愿得以实现。

山根是一个小山庄。这里居住着二十多户人家、一百多人,都是畲族同胞。房屋依山而建,背靠高接云天的大梁山,左右两座小山岗相峙。山上油茶簇拥,翠竹婆娑,苍松古樟,巍峨挺立。一踏上村口小桥,便有潺潺流水如琴瑟悦耳。涧边几头水牛在安详地啃着青草。“喔喔喔——”鸡啼声此起彼落,显得十分宁静、欢快。

“砰!——叭!”

一声鞭炮把我们引进了新郎蓝月兴家。巧得很,正碰上男方向女方送彩礼。两个年轻姑娘穿着民族服装,手提彩灯,走在前头,后面紧跟着三个肩挑礼担的壮年男子。我们尾随着看热闹的孩子来到了新娘家。嗳,奇怪,大门关得严严实实的,只见门上一副对联红光耀眼: “瓯江迎客碧波绿,梁山道喜树常青。”我正疑惑时,只听“砰!——叭!”又一声响,几乎吓我一跳。回头一看,鞭炮是挑彩礼的男子点放的。霎时间大门内也“嗵”的一·声腾起一个红双响,在空中爆开了花。我急忙从边门跑进去看个究竟。一看真乐坏了:原来大门是有意关着的。门内几个小伙子一边和门外的人对着放鞭炮,一边还挺神秘地从门缝里往外瞧。如此取乐约二十多分钟,送彩礼的从门缝里塞进了两个小红包,大门这才“吱”地开了。里面的人一齐出来迎接姑,接礼担。接着就是“脱草鞋”的仪式。“啥叫脱草鞋呢?”我好奇地问旁边一位畲族老人。老人朗朗地笑了起来,说:“过去我们畲族人苦呀,整年都穿草鞋。这脱草鞋嘛,就是叫送彩礼的人脱下草鞋,洗洗脚,吃点点心。如今这脱草鞋虽还这么说,其实早就有名无实了。你瞧,大家都穿皮鞋、球鞋啦,哈哈哈……”说得旁边的客人都齐声笑了起来。

老人拉我一旁坐下。他告诉我,畲族人很喜欢取乐。按照古老传统习俗,送彩礼这一天,男方还要来两位“赤郎”:年纪大一些的叫“当门赤郎”,是来做菜当厨师的;年纪小的叫“赤郎子”,是给“当门赤郎”点火的。“当门赤郎”到女方家的头一件事,就是上灶头刷锅煮肉。在刷锅时,有一群年轻姑娘和小伙子对着他取乐。他们个个袋里装着砻糠。 “当门赤郎”把肉放进锅里时,要是慢了,姑娘、小伙子就向锅子里撒砻糠,围着观看的乡亲们跟着喝彩,人人笑得前仰后合。而一旦肉放进锅,便转向同“赤郎子”开玩笑。他们故意在灶内洒上水,塞进湿柴,“赤郎子”要是点不起火,大家又是一阵笑闹。“赤郎子”事先都准备有煤油、蜡烛之类的易燃物品,把火一烧着就没事了。接着,“当门赤郎”就唱起山歌借东西,因主人事先把所有厨房用具都放起来了,要“当门赤郎”一件一件唱出来,唱对一件给一件,唱错了就不给,且要引起哄堂大笑,显得十分欢乐。老人风趣地说:“过去我们是穷快活哪。现在真快活,却没有人搞,早就失传啰。”

当天,我们被畲族兄弟邀请在新娘家吃喜酒,听山歌。晚上,接新娘的红轿抬到,照样又是关大门放鞭炮,噼噼啪啪,热闹一阵。酒席间,忽然响起清脆悦耳的山歌声,一问原来是新娘来劝酒了。只见新娘头戴民族装束,身穿民族服装,双手捧着一个竹制的米筛,米筛里放着一副银镯,点着两支红蜡烛,来到桌前行个礼,就把米筛往桌上放,几乎把所有的菜都盖住了。这时,陪伴的女歌手就唱起了《劝酒歌》:

双喜临门两家庭,

男娶女嫁结成亲。

新娘劝酒古人礼,

六亲食酒笑盈盈。

客人们都掏出事先准备好的小红包往米筛里放,一会儿,新娘的妹妹又用同样的方式来劝一次酒。主人更热心了,一次又一次捧着斗大的锡壶给客人加酒。畲汉两族客人互相敬酒,亲如一家,洋溢着民族团结的气氛。

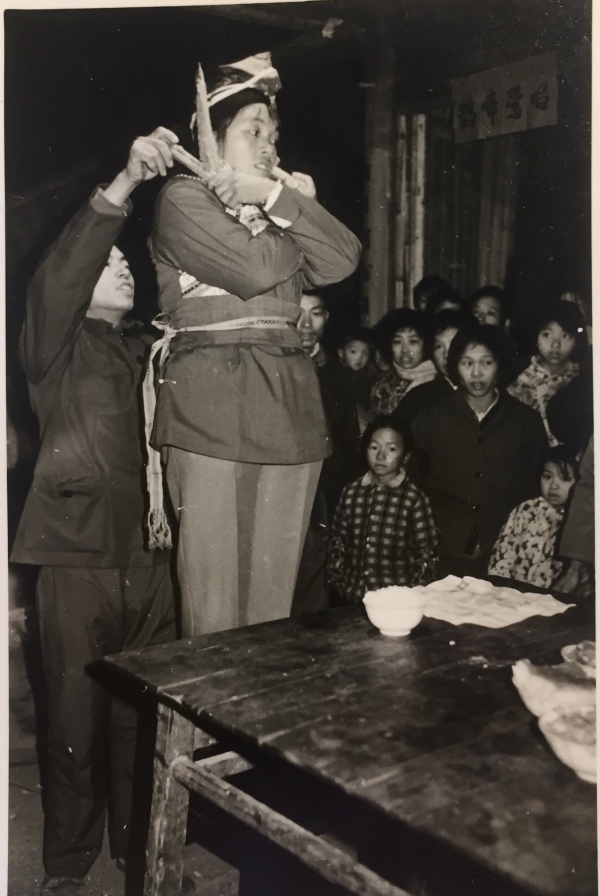

酒席接近尾声,长夜对歌开场。几声山歌一响,酒桌就被搬走。顿时中堂成了歌场, 由男方接亲的‘行郎” (抬轿人,即男歌手)和女方请来的女歌手对歌。男女歌手都用假嗓音唱,唱的内容我一句也听不懂。只见两位歌手时而锁眉思索,时而笑容满面。客人们里三层外三层围着、听着、笑着,不断交头接耳,不断欢呼喝彩,笑声响彻大堂上下。在场的浙江省少数民族师范学校的老师告诉我,他们唱的都是吉祥和有意义的歌。两位歌手倒真像电影中的刘三姐那样“歌成河”,“歌满箩”,从《度亲歌》到《嫁女歌》,从《红轿歌》到《催亲歌》,唱着唱着,竟把天都唱亮了。

我仔细地观察了两位歌手:男女歌手都有四十多岁,虽然歌才令人赞叹,但在我听来总觉得有些单调.我在想:在少数民族文艺会演时,演唱畲族山歌的几乎都是年轻人,为什么如此欢乐的场面不见年轻人唱山歌呢?为什么不叫新娘新郎上来唱呢?一打听,原来新娘新郎都不会唱山歌。当地干部告诉我,畲族年轻一代多数受过初中以上教育。他们已不再像没有文化的父辈那样在山上唱山歌谈情说爱,而是在共同的学习和劳动中建立感情。这一代人和汉族青年一样,他们兴趣更广,喜欢看电影、看小说、唱现代歌曲。对于本民族的这些老山歌, 已不像上辈人那样喜爱,只是在文艺会演时作为本民族的节目来表演,而且演唱方法多半也改为用真嗓音唱了。

“砰!”一声鞭炮震动了歌场。这是接亲的人开始催亲了。男歌手就唱起了《催亲歌》:“五更雄鸡啼得响,劝你主家扮新娘……”

畲族婚礼的精彩节目几乎都在女方。新娘起身之前,还有“告别爹娘”、“溜筷子”、“衔千斤饭”、“姐妹点灯相送”等仪式,一直热闹到天明轿子出门。姐妹们还要拖住轿杠,以表示挽留。到了男方家就比较简单,红轿一抬到中堂,就由一位老人念念有词,祝福新娘新郎百年好合,美满幸福;然后新郎用秤杆挑开门帘,新娘由两名接姑扶着,踩着铺在地上的布袋走进新房。客人们早上吃过喜酒就散。但如新娘新郎会唱山歌,那还有几天热闹呢!

溜筷子

次日,落落大方的新娘新郎,像刚演了一场戏的演员似的和我们说笑。原来如今畲族兄弟早已婚事新办,那些陈旧的习俗早已被破除了,只是“长夜对歌”还一直保留着。这一回传统的旧式婚礼,是当地文化部门为了整理畲族的历史资料而动员乡亲们这样做的。还真“表演”得不错呢!

告别时,小两口热情地一直送我们到村口。新娘还向我们每个人的口袋里塞进一把喜糖,和我们一一握手告别。我依依不舍地走出村口,回头看新娘新郎还在向我们挥手……

1981年10月