三岩寺是丽水历史悠久的名胜古迹。原称“三岩”,因有一个广福寺,俗称三岩寺。清道光版《丽水县志》记载:“三岩在县西北二里。岩之类屋者三,中岩曰‘白云’最高敞,右壁有宋戌铃题名,前悬瀑斗注如建瓴高屋,下巨石屏立,激水四散。屏石之阳刻唐李邕‘雨崖’二字,字大径四尺,阴为刘泾诗刻,其上峭壁俯出,有宋通判黄昀、郡守安刘等题名。由中岩抄仄第前而右壁上有石如门,篆刻斑驳,惟‘岩’字可辨其半,刘泾诗所云‘消磨篆不文’者殆谓此矣。径尽岩曰‘朝曦’,高广亚‘白云’而过于‘清虚’,游人吟咏宴领率安砚席于此。后有石丹碧如绘,暗泉出自石罅,凿小池承之曰‘丹泉’。自‘朝曦’右转循磴道逆上复有岩,差小登之如层楼。旧无名,故仅曰‘三岩’也。三岩嶙峋,不粘寸土,而苍藤穴石,垂荔引波,胜概天成,不假人力。又地在近郊,无裹粮之费,蹑屐之劳,故游踪如织云。”千百年来文人雅士慕名而至,留下许多诗词华章。如宋代李尧俞的《三岩记》,刘泾、姜特立诗;明代诗人边贡、皇甫访、清代诗人端木国瑚等都有赞颂三岩寺的诗篇。遂使地处僻地的三岩寺声名远播。

时序进入到二十世纪八十年代初,三岩寺已名声在外。被载入《中国名胜词典》(上海辞书出版社)、《中国旅游文化大辞典》(上海古籍出版社)。近日见到广东旅游出版社出版的《中国旅游业要览》中,书中“浙江省旅游景点分布图”里,丽水只标明三岩寺。三岩寺是丽水名声在外的名片。可是当游客慕名来到丽水找到三岩寺时,便会惊呆了——乱七八糟的,这哪儿像风景区!丽水本地人来到三岩寺,也会惊叹,好端端的风景区怎么会落到这般地步!而本人现在已不愿再去这个昔日的胜地,因为我对于她多了一份投入,多了一份情愫,看到她遭此厄运而无力救助,会感到更加痛苦和悲哀。

1953年,我从龙泉百货公司调到丽水百货公司工作。在丽水百货公司工作三年时间内,曾多次去过三岩寺游玩。那时的三岩寺远在城外,从通惠门出城,约三华里路。沿途很少有人家。出城门外,一边是山,一边是稻田,到地区医院门诊大楼院内西侧路边才有一座民房。这地方叫洞主殿,但已不见有寺庙。再前行随丽阳涧沿山边转北,便到丽龙公路。路边有一座三角形路碑,三面刻有“三岩寺路”几个大字。碑三面有水泥做的围栏,可供人坐。沿三岩寺路到三岩寺,路上也不见有房屋,两边都是农田。过高坡岭头,才可见到远处右边当年丽水师范的校舍。左边三岩寺前(今黎明中学内)全是农田。三岩寺游人很少,极清幽。但有时机关单位组织青年到这里过团日活动,热闹异常。我当年去三岩寺,有参加集体活动,有与同事结伴而行,也有自己一个人去。我那张五十年代画的三岩寺写生画,就是一个人悄悄在那里画的。那时我虽然爱去三岩寺玩,但对三岩寺的历史和文化价值是到1962年才略有所知的。那时我在丽水县文化馆工作。一次吊竖刻有唐代大书法家李邕写的“雨崖”两个字的大石块,使我的心灵受到触动,知道了三岩寺的价值和文化品位,并知道原有寺庙叫广福寺。有说抗战时被日寇飞机炸了,有说是解放前夕国民党兵撤退时烧毁的。现存的庙门,就是幸存的天王殿。两边的房子是解放后造的。但那以后不久,由于战备需要,三岩寺被部队占用。此后一晃就是二十余年。这期间部队在景区右边建造了营房,并做有操场,经常在操场露天放电影。那年头没有电视,丽水城又只有一个电影院。免费的露天电影很有吸引力。住丽阳门附近的居民常结伴去三岩寺看电影。我也去过几次。三岩寺看电影成了难忘的记忆。而原先的三岩寺由于是部队基地之内,不给外人进去,久而久之,人们几乎把这个名胜之地忘却了。而后来长大的年轻人对三岩寺更是恍如隔世,全不知晓。

人们重新想到三岩寺,是在上世纪八十年代初。1976年粉碎“四人帮”之后,历史揭开了新的一页。经过拨乱反正,丽水县新的一届政协——第六届政协于1980年7月举行第一次会议。其时我已调政协机关工作,并担任专职副秘书长。在这届政协期间,有委员提案要求部队归还三岩寺,供开放游览。后来经与驻丽部队的领导单位金华某部队联系,回答此事要与南京部队联系。与南京部队联系,回答又说这是军产,是总后勤部管的。这样三岩寺归还地方就成了一个大难题而被搁置。

1987年春节过后,在丽全国政协委员、时任丽水地区交通局局长的蓝光谅同志来到市(县)政协机关。他对我说,全国政协会议即将召开,问我有没有意见建议要向上面反映。我立即想到三岩寺,请求他去全国政协全会上提案。为了说明情况,我从家里拿来年轻时画的三岩寺写生画给他看,并且请来市建委建设科科长胡华丰和园林处处长刘文军一起陪同他去三岩寺实地察看。见到久违的三岩寺,我感慨不已。不过此时的三岩寺基本上完好。只是大门口的两棵大樟树中间的两口池塘被填埋了,里面的清虚洞成了养马的地方。回来之后,我迅速为蓝光谅委员草拟了一份提案稿,供他参考。

不久,在全国政协六届五次会议上,蓝光谅委员呈交了《请南京部队帮助解决开放丽水三岩寺风景点困难》提案。大会审查予以立案,并交由人民解放军总后勤部办理。后来市建委胡华丰告诉我,总后勤部对这个提案很重视,两个月后,即由南京部队驻金华的师部指派一位科长数次来丽水调查。接着又有一位师部领导来到丽水三岩寺,与当地政府和有关部门协商,并在莲城宾馆开了座谈会。师部领导回去不久,蓝光谅委员就收到解放军总后勤部1987年8月25日以[1987]营发字第38号文件书面答复。这个文件,蓝光谅委员收到后,很快给我看了。我复印了一份留存。全文如下:

对政协六届全国委员会第五次会议第1512号提案的答复

蓝光谅委员:

您提出的请南京部队帮助解决风景点困难的建议收悉,现答复如下:

现在浙江省丽水市三岩寺的部队是南京军区某团炮营,该营出租给当地农民办化肥厂的二栋房子(建筑面积984平方米),南京军区同意交给地方政府。至于在三岩寺附近新建的营房,部队仍住用,让出困难,如确需部队迁出,应采取换建的办法解决。

中国人民解放军总后勤部(印)

1987.8.25

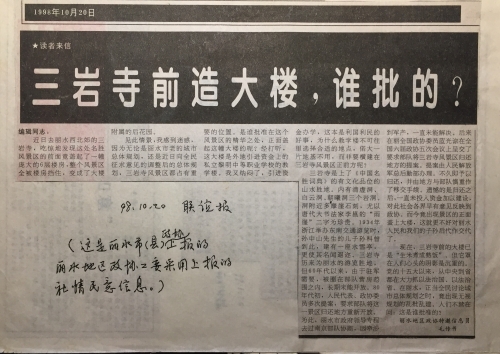

我看了文件,即告知园林处处长刘文军,叫他与驻军联系。为此刘文军多次跑到金华师部。因为师部工作忙,直到1989年3月才派人来丽,在三岩寺部队办公室开了移交会议。参加接收的地方政府主管为市人民政府办公室主任郑有理,地方经办人是园林处处长刘文军,我也应邀参加。移交范围为原三岩寺范围内的旧有建筑。附有一份三岩寺风景区移交平面图。部队领导说:“移交这部分给地方,景区就可开放了。我们部队要撤的,以后再全部还给地方。”从此三岩寺就归由市园林部门管理。遗憾的是收回后一直不见建设,社会上也几乎没有影响。更让人吃惊的是后来驻军部队撤走,把全部地盘交还地方时,竟被转卖给一位老板建私立黎明中学。三岩寺前盖起一幢大楼,把整个景区全遮住了。三岩寺成了学校的后花园。发现这一情况,已是1998年8月,大楼已经结顶。政协委员反映到市政协,市政协组织了专题考察。其时我刚退休,政协领导邀请我也参加。此前我曾在电视新闻节目中看到黎明中学建设工程开工报道,见有地区党政领导在典礼台上就坐。但怎么也想不到大楼会造在三岩寺大门口,更无法理解部队走后,这块地会被卖掉。见此情况,我非常气愤。立即给地区政协写了一份社情民意信息(我是特邀信息员)《三岩寺前盖大楼,谁批的?》地区政协很快将这一信息在《社情反映》刊出(1998年8月31日第54期),上报领导。同一期中还有16位丽水市政协委员在《加强建筑市场管理,促进工程质量提高》专题调查中发现黎明中学基建严重问题的材料《丽水市政协委员对黎明中等职业学校未批先建教学楼的有关反映》。披露这幢教学楼的兴建未曾办理建设工程规划许可证和施工许可证。校方以包清工形式组织施工。楼房结顶,项目经理、施工员、质量员等人都没有真正到位。在未办理结构中间验收手续的情况下进行粉刷隐蔽,存在严重安全隐患。两个材料上报后,领导层没有任何反应。1998年10月20日,省政协《联谊报》以非常醒目的标题刊出《三岩寺前盖大楼,谁批的?》,很快在群众中引起反响。11月18日有五位市政协特邀委员和三位离休老干部联名向省纪委等单位呈上《关于要求清查在丽水三岩寺风景区非法造大楼的报告》。因把我在《联谊报》发的文章作为附件,他们给了我一份。报告中说:他们就此事走访了丽水市建委。建委领导解释,说他们没有批过,而且曾三次发文令其停工,都无济于事。据说是丽水地区领导中有人支持的,他们称之为“首长工程”。因有上级领导插手,下面有难言苦衷。后来我曾听说大楼建成后,手续都补办齐。说是上级领导有指示,不同意也要同意,不补办也要补办,是没商量的。写报告的八个人的名字是:王一民、朱增德、钟玮琦、张振鑫、李蒙惠、周建新、吴显荣、陈史英(今吴显荣、钟玮琦已作古)。他们在报告中要求查清三个问题:1. 查清丽水三岩寺前非法建筑是谁批的?查清土地倒卖中的违法违纪问题;2. 责成有关部门组织对已建大楼进行工程质量检查;3. 非法建造的大楼,应依法拆除,以保护三岩寺风景区。听说这份报告,后来还有很多人签名拥护,不断上告。但都未见有结果。三岩寺从此任人践踏,处于无人过问的境地。不知何时右边山坡被砍树挖山,造起校长别墅;接着,里面山边又冒出一幢四层楼现代寺庙。山上的树木和景区自然生态遭受严重破坏。而景区内的自然景观和历史文化遗存——唐宋摩崖石刻,由于得不到保护,损坏也很严重。三岩寺已危在旦夕,难以抢救了。

在写作这个材料时,我的心情是沉重的。痛苦地回忆着这个景区被破坏,痛苦地写着回忆文章。我已无能为力再为这个景区的保护做点什么。因为在强大的金钱至上的世风中,再努力都是徒劳的。无奈之中,我只能把自己的亲见、亲闻、亲历写下来,留于史间。让后之来者知道在三岩寺走过的半个多世纪的岁月里,他们的前人做了些什么?为了什么?让他们知道历史上曾有那样一处山水胜地——三岩寺。

1954年三岩寺写生画

浙江省政协《联谊报》发表的社情反映材料

2006.11