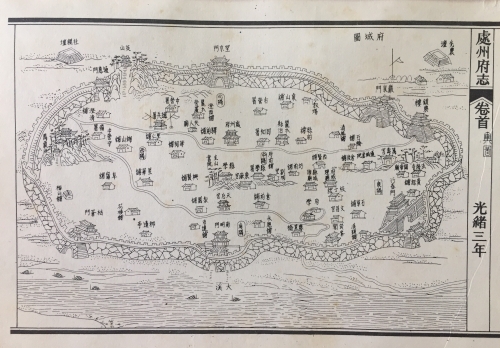

处州,今丽水市之旧称。始建于隋开皇九年(589),治栝苍县,即今市属莲都区。开皇十二年改处州为栝州。唐大历十四年(779)为避德宗李适(音栝)讳,复政处州,并改栝苍县为丽水县。元、明、清三朝沿续。元设路,明、清设府。古栝州治在城东古城之地。唐贞元六年(790)刺史齐抗以“旧州秋隘,屡有水灾,北移四里至小栝苍山巅”,即今万象山上。亦有记载唐中和年间(881~885)卢约徙于小括苍山。宋宣和四年(1122)处州守黄烈因宣和三年(1121)方腊起义军攻入处州,将唐旧城加以修建。今遗址均无存。现存处州府城墙,始建于元代至元二十七年(1290),系“割旧城之半”,即以万象山(今烈士墓这座山)为界重新修筑。有门楼六座,即望京门(丽阳门)、岩泉门(虎啸门)、行春门(厦河门)、南明门(大水门)、栝苍门(小水门)、通惠门(左渠门)。此后历代对府城都有修缮。规模最大的修筑年代在清雍正七年(1729),八年五月竣工。墙体计高八丈五尺,厚一丈七尺,垛高七尺,四周一千八百五十丈,炮台四、窝铺八、门楼六。以后基本保持这个格局。

府城内面积约3.5平方公里,一半是水田和菜地。城中山就有九座,即万象山、檡山、梅山、富山、枣山、姜山、茭山、锦山、囿山。万象山上有崇福寺、少游祠。檡山、梅山、富山相连在城中央。檡山顶孔庙,富山上有刘基祠堂。枣山在今纳爱斯广场西北侧,为古处州府衙(在今工人文化宫地方,上世纪40年代被日军烧毁)后面山。姜山在今莲都区政府大楼所在地。山前为宋代大词人秦观被贬处州监酒税的酒税署所在地,山上有悬藜阁,为元处州录事,戏剧家高则诚创作《琵琶记》之处。姜山还是宋代抗金勇士姜绶和他们儿子诗人姜特立的故宅所在地。茭山在军分区大楼后宿舍区,古为总戌瞭台,是军事要地。囿山在今囿山小学,山上有历史悠久的法海寺。而今这些山上的古建筑均已无存。

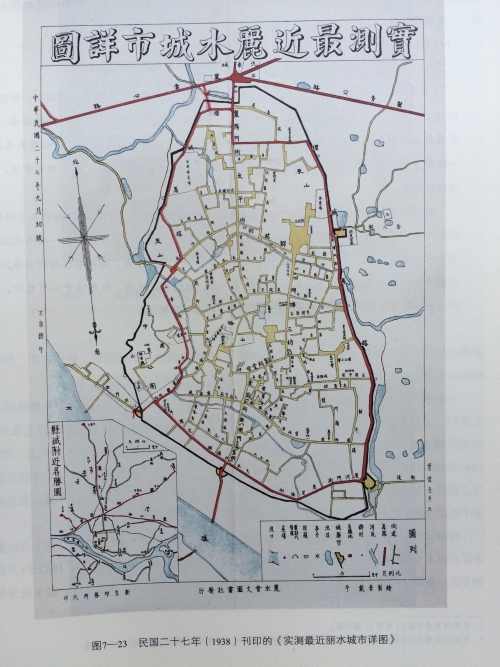

府城居民区约占总面积一半,清道光版《丽水志稿》记载,城内有三纵二横五条街,即中直街、东直街、西直街、南横街、北横街。“中直街,南自南明门,至富山折而东北至府治,又折而西北至望京门。东直街,东南自行春门,西折而北,至龙门岭折而西北至岩泉门。西直街,西南自括苍门,折而东又北,至县学折而西北,至通惠门。南横街东自行春门,西至括苍门。北横街东自岩泉门,西至通惠门。”到上世纪50年代,老城的基本格局变化不大,只多了一条1938年,沿城墙边的修建的环城公路,长5.1公里。由丽阳门入城,东折今灯塔街,南折城东路,沿城墙直达行春门,西折南明门出城到江边,再由溪滩向西经小水门(括苍门)北上至今摄影博物馆,过军分区大楼转至通惠园西侧北上至后庆桥,与丽龙公路相接。为通汽车,丽阳门西边城墙被挖掉一个缺口。五条街走向也没有变,但名字改了。1940年丽水成为战时浙江省政治经济、文化中心,为激励军民抗战斗志,继承明代处州兵抗击倭寇英勇杀敌的战斗传统,以抗倭名将戚继光、卢镗、俞大猷命名了三条街。即北横街改为继光街,南横街改为大猷街(改之前,南明门以东叫应星桥街,以西称南明门横街),卢镗街在仓前,改之前东段为仓前横街,西段为梨园铺。三条直街其实都不直。东直街自厦河门经丽中边上的龙门岭北上至文昌阁,即今图书馆边上的文昌路至岩泉门,实际上是一条冷弄。西直街从小水门至白塔头县学(孔庙)前到通惠门,即今桂山路。处州古城的主街道是中直街,真正可称上街的唯有这一条。梅山未打通之前,可以说丽水城只有这一条街。中直街名直实曲,到1935年已分割为多个街名,南明门至仓前桥头,叫南明门直街,桥头至刘祠堂脚叫仓前街,刘祠堂背叫刘祠街,至街口便以三坊口、四牌楼、府前称呼,西折北上则以太平坊、四洲楼称呼,四洲楼过今灯塔街以北至丽阳门一段又叫丽阳街。1949年新中国成立后,丽阳门到太平坊为中山街,府前到三坊口叫大众街,过刘祠堂背到大水门统称仓前街。1964年刘祠堂背改道,拓伸大众街,做了三坊口经中医院连接仓前这一段路。1978年扩建中山街打通梅山背之后,才有现在这条直通南北的中山街。同时,为此拆毁了丽阳门古城门。

古处州府城历史文化遗存丰富,到上世纪30年代的抗日战争初期,不但有完好的古城墙,而且有许多人文古迹。有始建于晋代的玄妙观(原为老君庙,宋改天庆观),始建于唐代的孔庙,建于清乾隆十八年(1752)的天后宫,还有万寿宫、东岳宫、泰山宫、文昌阁、应星楼、秦淮海祠堂、刘基祠堂以及明代乡贤、御史王一中故宅等。上世纪50年代,孔庙、天后宫、万寿宫都还在,现已基本消失,仅存天后宫后寝建筑和大殿遗址,还有厦河门的老君庙——玄妙观遗址(现关公庙)和建于清道光年间的谭宅。明代王一中故居,1958年毁于火灾,孔庙1960年代拆去造机关宿舍,天后宫1970年代拆毁,也是为了造宿舍。当前正在实施的旧城改造规划,天后宫遗址有幸保留,老君庙——关公庙将不复存在,仅存一口刻有“明万历七年重修”的观前井,留作标识。古处州府城将以全新面貌出现在瓯江——南明湖畔。

在1400多年的历史长河中,一些在我国历史上与日月同辉的文化名人在处州任过官职,为处州山河增添了光彩。先后任栝州司马、刺史的唐代大书法家李邕(678-747),留下了不朽的《叶有道碑》和三岩寺摩崖石刻。唐代文学家段成式(?-863)在任处州刺史期间筑堰开渠治恶水,变恶溪为好溪,后人建思贤亭让人千古思贤。宋代大词人秦观(1049-1100)被贬处州监酒税,留下《千秋岁·谪处州日作》、《好事近·梦中作》妙词佳句,成为千古绝唱。宋代诗人范成大(1126-1193)在处州太守任上不到三年,建平政桥,修通济堰,造莲城堂,乡民世代赞颂。元代戏剧家高则诚在处州录事任间撰写的《琵琶记》,成为南戏之宗,流芳百世。明代政治家、文学家,曾任处州总管府判的乡贤刘基更是处州的骄傲。此外还有至今只知其姓不知其名的梁代詹、南二司马主持建造的通济堰成为世界奇迹,恩泽万世。还有千里迢迢赴江苏连水求来大书法家米芾“南明山”三字刻之于云崖阁的处州太守、金石书画家刘泾,宋皇祐年间发现三岩风景,并作《三岩记》的太守李尧俞、宋元祐年间在小栝苍山建造少微阁的太守关景晖以及清光绪年间在宋代旧址重建应星楼的知府赵亮熙等一批文人州官都在处州名垂青史。

处州府城,众山簇拥,状如莲花,故有“莲城”雅号。城中万象山,如天然屏障屹立江边,俯临城市,近挹溪光,有“盖一郡之胜”之美誉。州城四面遍布风景名胜,东有厦河塔,南有巾山塔,南明山,西有桃山,西北有三岩胜景(三岩寺),北有白云山,东北有灵鹫山。瓯江碧水傍城过,四面青山皆画图。厦河塔始建于明代万历十三年,万历二十二年建成。作塔为了发山川之奇,以畅人文,使处州人才蔚起,科甲联翩。巾山塔始建于明代正统三年(1438),清道光二十五年重修。清道光版《丽水志稿》收录《重修圭山文昌阁碑记》一文中有“瞻仰圭山文昌阁,前对巾山之文笔峰”之句,可想建塔亦可能与“文”有关。南明山为晋代葛洪炼丹之地,寺庙始于晋唐,历代为文人雅士所向往,遗存有摩崖石刻56处。其中葛洪的“灵崇”、米芾的“南明山”,沈栝的题记尤为珍贵。南明山素以千年佛地、摩崖石刻、自然风光闻名天下。三岩寺以三岩的洞幽、瀑奇、景雅和名人题字著称。原有广福寺,故称三岩寺。白云山与处州的镇州之山寿元山相连,是古处州最高峻、最具气势和规模的风景区,山上有福林寺。清袁枚有《登白云山望处州城》诗:“高绝白云岭,登临忘世间。一州如斗大,四面总山环。竹似春波绿,僧如野鸟闲。羡他张仲蔚,到此闭禅关。”灵鹫山有灵鹫寺,古称灵鹫禅院,有宋代处州太守刘泾建的溪雨亭。原有建于明代的寺庙毁于“文革”,现灵山寺为上世纪80年代建,尚存宋代灵鹫塔按放在万象山上。此外城东还有古栝州州治所在地——古城岛。其地四面环水,古木参天。古有广圣寺、思贤亭,玉成观,今已无存。近年还有抗日战争期间中共浙江省委机关旧址刘英故居、新华广货号、黄景之律师事务所旧址列入省级文物保护单位,成为爱国主义教育基地。

瓯江成湖,山河巨变,老城去旧,遍地新楼。而今一座覆盖整个丽水城关盆地的浙西南中心城市已初具规模,千年古处州府除了南面一个南明门(2006年修复),北边丽阳门49米古城墙,还有刘祠堂背一段老街和酱园弄谭家几幢老宅之外,已没有什么记忆了。

2008.6.16

(原载丽水市政协文史专集《古城·古镇·古村》)