【题记】1979年,全国人大常委会叶剑英委员长发表《告台湾同胞书》之后,海峡两岸长期隔绝的局面开始改变。台湾当局尚未开放回大陆探亲时,便有台胞秘密回大陆看望亲人。以下三篇文章真实记录了丽水去台人员的非凡举动。文章先后在《联谊报》、《人民日报(海外版)》和发行150多个国家的我国最大对外刊物《今日中国》杂志发表,在海内外都曾有过影响。

一、女士从台湾回来

去年秋天,浙南某市传出一条新闻:一位去台湾居住了六年的A女士,又从台湾回来了。

穿过某市热闹的街道,拐进一条幽静的小巷,边上一幢老式的居民住宅内,便是A女士的寓所。这房子是她侨居美国的舅舅的,政府落实政策归还后,由她代为看管。她自己家的住房在农村。谈话间,A女士脸上不时露出笑容。她身体结结实实的,穿着已城市化了,可未减乡村妇女的朴实敦厚。我们拉着家常。她讲起了为什么去台湾又从台湾回来一段有趣经历。

A女士今年四十四岁。父母亲于1948年去台湾。由于时间匆忙,来不及把她带去。那时她还只有5岁。后来父母音讯隔绝,她被送给邻村一户人家做养女,长大后和同村一农民结婚。1980年,A女士已是4个孩子的妈妈。她和去台湾的父母亲通上了信,并相约带着一个儿子、一个女儿去香港会亲。年过花甲的父母见到离别四十年的长女感慨不已,为了弥补对女儿的爱,决意要把女儿留在自己身边。两老随身把两个外孙带去了台湾。A女士先居住在香港,后来也去了台湾。在父母身边,她过着舒适的生活,但心里总不踏实。她思念自己丈夫,思念在大陆的儿子,常常做着和丈夫、儿子团聚的梦。

她在台湾度过了六个年头。去年父母亲去国外,把她和她的小儿子带到香港。踏上香港的土地,A女士思家之心更迫切了。她决心趁这个好机会回大陆看看。“带点什么东西回去合适呢?”她在繁华的香港市场转了半天,最后看中了一台小电风扇。她想,这东西家乡没有,带回去丈夫、儿子都会喜欢。就这样,她带着儿子回到了浙南某山城。步出汽车站,她惊奇地发现家乡大变样了。街道宽了,房子高了,人们穿着也“洋”了。真没想到这几年变化这么大,她甚至连回乡下的路都找不到了,娘儿俩回到离城十里路的乡下,已是傍晚时分。来得太意外了,养母、丈夫、儿子都好像她是从天上掉下来似的,惊喜若狂。A女士踏进自己家门,一眼就看出自己的家也变了。落地电风扇摇着头,彩色电视机也有了。她后悔小电扇买得不合适了。这件事还被乡亲们当作笑话呢!

亲人团聚,说不完的话呀!走家串户,听到的,看到的都很新鲜。原来这些年党和政府实行改革开放政策,给群众带来了实惠。她看到的尽是与过去不同的新鲜事:土地承包了,种田自由了,听不到队长叫出工,也不用记工分了。按劳分配,多种多收,还可自由外出做生意。家里粮食充足,经济活络。丈夫种了五百株柑桔,仅桔子收入一年就有两三千元。面对这一切变化,A女士心里动了归心,她不想再在台湾久居了。几天之后,她回到香港,待父母亲从国外回来,就坦率地讲了回大陆家乡的见闻,说出了自己想回家的想法。父母亲听了女儿的叙说,觉得是可信的。既然女儿想回去,也就尊重她的意愿,同意让她回来了。

“改革开放后,我们村开始富裕起来,我们家经济也宽裕,日子过得很舒心。那边我总不习惯,总是自己的家乡好,自己的家好。”A女士笑得合不拢嘴巴。她说,回大陆之后,她安排在工厂工作,从台湾带回的小儿子在城里上中学,日子过得自由自在。她深情地说:“我真想父亲、母亲、舅舅他们回来看看呢。”

(原载1987年9月11日《联谊报》)

注:A女士,原名梁佩佩,丽水联城武村人。当时台湾尚未开放大陆探亲,为其父母安全,故本文隐去姓名。

二、天涯归子(报告文学)

天还未亮,王老太太就醒了。她披着棉袄,歪斜着身子,在床头靠着。两片松弛的眼皮向下低低地垂落,她又在想念远方的儿子了。一合眼,儿子的形象就在眼前。一会儿是个年轻的小伙子,那一年离开娘外出的时候,还是个十八岁的孩子呀!一会儿又闪出一张五十多岁的面孔,那是几年前儿子从海外寄回的照片,两鬓都已白了,唯有那轮廓、那笑脸,还有点像当年。是呀!四十年过去了,如今也是年近花甲的人了。最使王老太太不放心的是,自从那次托人捎来信、照片之后,通了几次信,后来又没有信了。难道是因为给娘写了信而出了事情么?莫非身体有什么不安?王老太太日夜牵肠挂肚,每天凌晨总要这样靠在床头苦苦思念。

“王奶奶!王奶奶!”

突然门外响起喊叫声和敲门声,王老太太定了定神,喃喃地说:“谁这么早敲门?”“王奶奶,快开门,你台湾的儿子回来啦!”

王老太太一下子迷糊了。台湾的儿子真的回来了?不不,不会的,连信都没有呢。可这么早到我家敲门还从来没有过,老太太的心一下子热呼起来。她趿起鞋急忙上前去开门,真的有两个陌生人站在门口,老太太愣住了。

“娘!”门外一位身穿西装,头发花白的男子急忙上前,“娘,我是星儿,你的星儿啊!”

“啊,是我的儿子星儿!这不会又是做梦?”王老太太喊叫着:

“娘!是你的星儿回来了,这是真的!”他双腿跪了下去:“娘,儿子不孝……”

王老太太泪如泉涌。母子俩抱头痛哭。

王老太太惊奇地问儿子:

“星儿,你是天上掉下来的么?”

儿子是天上下来的。那不过是十几个小时之前的事。儿子周星儿——周先生乘飞机降落在杭州。刚刚到达华侨饭店,一位年轻的司机上前彬彬有礼地问道:“先生,你要回C城吗?我是饭店的驾驶员,可以送你去,七个小时就到了。”

年轻的司机很理解客人的心情。这些年常有海外归侨和去台人员回家乡看望亲人,哪一个不是归心似箭!他把车开得又快又平稳。

周先生脑子里不时闪现进入大陆后的一幕幕情景。大陆并不像在台湾听的那么可怕。不见有人盯哨,也不要路条,来来去去的人面带笑容,一件件,一幕幕,把他心里的疑团一层层抹去。他想,彼此之间的了解是多么需要。他想着,想着,思绪又飞向久别的故乡C城。四十年了,今天的故乡C城是个什么样子呢?他又想起四十年前告别母亲的情景,他曾向母亲表示,至少一年要回来一趟。哪会想到一去四十年!

“先生,C城到了!”司机回头问道,“车子开到哪里?”

“到了!”他惊喜地叫了起来。一看表,还是凌晨三点。他叫司机把车停在街口,打开车门出来,深深地吸了一口故乡的空气。啊,这是哪里呢?从商店招牌字上可以看出这是C城,而且是先前的丽阳门,可城门洞在哪里呢?留在记忆里的唯一印象就是那古老的城门呀!他见边上一个小吃摊子,就走过去向他打听:“请问三坊口在哪儿?”“往前,在大街十字口向东拐弯,再往南不远就是。”

汽车沿街前进,周先生左顾右盼,越来越感到惊奇,这哪儿是我的故乡,这是完全陌生的一个城市啊!一会儿车到一个宽敞的十字街口,周先生又叫司机停车,他不放心,怕找不到。他走出车外,只见四面都是崭新的楼房,他走到边上问一位赶早市的姑娘。姑娘先是比比划划,后来索性说:“我带你去!”

“那太好了!”

周先生请她上车。汽车两个转向,前行一会儿,姑娘便叫道:“到了,到了!”

周先生笑了,到了,到家了……

儿子突然到来,王老太太确实是做梦也未曾想到呀!

“王老太太的儿子回来喽!”昔日的老同学、老朋友,儿时的小伙伴纷至沓来。这些儿时伙伴,同窗好友而今也都是两鬓染霜、儿孙满堂了。四十年后重相会,一个个笑逐颜开,周先生乡音未改,乡情切切。

他笑声朗朗,无限感慨。“日子过得真快,转眼就老了。瞧,你们的白头发都没有我多。我思乡思得苦啊!”他伸手捻着头上的白发,把头摇了几下。

老同学理解周先生的心情,特意相约次日一同去游南明山。这一天,天气晴朗,春光明媚。一班伙伴虽然都已年过半百,一个个兴高采烈都像孩子。一位老同学提议,今天大家都减去四十年,都是小年轻,要多听听当年有趣的事。周先生就像回到了少年时。他连蹦带跳,来到江边,拣了一块小石子,使劲地向江面上掷去。几个老同学也都去找小石子投掷。小时候这群伙伴经常在江边掷石子游泳。比着谁掷的石子在江面上激起的波点多,看谁掷得远,比着谁在水底蹲的时间长。周先生说:“小时候,我偷偷到这里游泳,回到家里母亲总要掀起我的裤管检查一通。她用手指搔一下便会认出我去江里洗过澡。后来我发现,原来去江里游泳后指尖划一下,皮肤上便会出现白色条纹。我就想出办法来对付。每次游泳之后,抓两把烂泥在脚上抹几下,以后我母亲就检查不出来了。”

一阵欢叫,几个老少年,笑得前合后仰。想当年谁不是这样的调皮鬼!

转眼周先生要回台湾的日子临近了。这天晚上,娘儿俩到半夜还在说话。王老太太在左吩咐,右叮咛。她问儿子,这次回来了,回去有没有麻烦呢?儿子说:“娘,你放心,不会有的。我回来看望自己的娘,谁个没有娘呀!”娘点点头,觉得道理是这样的。她从箱子底摸出一包沉甸甸的东西,小心翼翼地把包着的布一层一层打开。揭去最后一层布时,露出一叠雪白的银元和一只金光闪闪的戒指。

“星儿,”娘无限深情地说,“这是我留给台湾媳妇的,你带去给她,是娘的一点心意。”

“娘,”儿子接过重新一层一层包上。“这个你老人家留着,我把你的心意带去。”

王老太太执意要儿子拿去。“你几个弟妹都有一份。娘快八十岁的人了,能见到你,心满意足了。”

慈母情深,游子意重。周先生还有打算在后头呢。

“娘!”他说,“您再代保存几年,等您八十岁生日,我一定把她带来向您拜寿,到那时你亲手交给她更好。”

王老太太瞧着儿子:“娘会有这样的福气么?”

“有!有!”儿子有些激动“万事开头难。这一次开了好头,以后就不难了。娘,您要多多保重啊!”

王老太太老眼里闪动着泪花,嘴角边漾出了笑容……

(原载1998年2月15日《人民日报》<海外版>)

注:“归子”原名张正泉,台湾《联合报》供职。丽水城关镇人。本文为了他的安全,化名周星儿,并以“C城”隐去丽水地名。

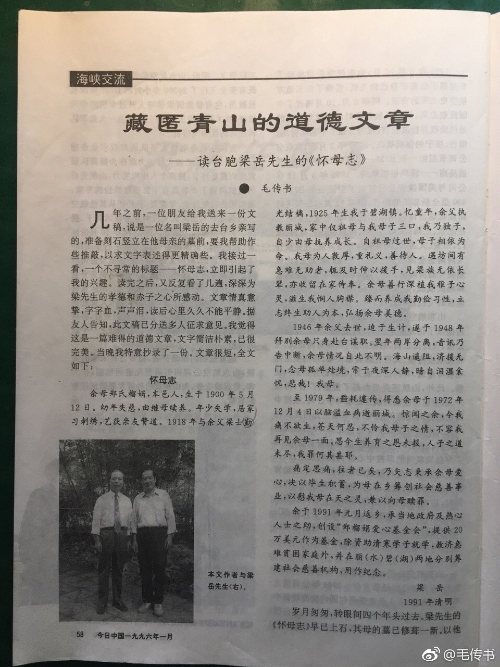

三、藏匿青山的道德文章

几年之前,一位朋友给我送来一份文稿,说是一位名叫梁岳的去台乡亲写的,准备刻石竖立在他已故母亲的墓上,要我帮助作些推敲,以求文字表述得更精确些。我接过一看,一个不寻常的标题——怀母志,立即引起我的兴趣。读完之后,又反复看了几遍,深深为梁先生的赤子之心所感动。文章情真意挚,字字血,声声泪,读后心里久久不能平静。我觉得这是一篇难得的道德文章,文字简洁朴素,已很完美。

当晚我特意抄录了一份。文章很短,全文如下:

怀母志

余母郑氏榴娟,本邑人,生于1900年5月12日。幼年失慈,由继母续养。年少失学,居家勤习刺绣,艺获亲友赞道。1918年与余父梁士光结缡,1925年生我于碧湖镇。忆童年,余父执教丽城,家中仅祖母与我母子三口,我乃独子,自少由母抚养成长。自祖母过世,母子相依为命。我母为人敦厚,重礼义,善待人。遇坊间有急难无助者,辄及时伸以援手,见梁族无依长辈,亦收留在家侍奉。余母善行深植我稚子心灵。滋生我悯人胸襟。臻而养成我勤俭习性,立志终生助人为本,弘扬余母美德。

1946年余父去世,迫于生计,遂于1948年拜别余母只身赴台谋职。翌年两岸分离,音讯乃告终断,余母情况自此不明。海山遥阻,济援无门,念母孤单处境,常于夜深人静,暗自泪湿衾忱,悲哉!我母。

至1979年,噩耗遽传,得悉余母于1972年12月4日以脑溢血病逝丽城。惊闻之余,令我痛不欲生,苍天何忍,不怜我母子之情,不容我再见余母一面。思今生养育之恩未报,人子之道未尽,我罪何其甚耶。

痛定思痛,往者已矣,乃矢志秉承余母爱心,决以毕生积蓄,为母在乡筹创社会慈善事业,以慰我母在天之灵,兼以向母赎罪。

余于1991年元月返乡,承当地政府及热心人士之助,创设“郑榴娟爱心基金会”,提供十万六千英镑(廿万美元)作为基金,除资助清寒学子就学,救济急难贫困家族外,并在丽(水)碧(湖)两地分别筹建社会慈善机构,用作纪念。

梁岳

1991年清明

岁月匆匆,转眼四个年头过去。梁先生的《怀母志》早已上石,其母的墓已修葺一新,以他母亲名字命名的“郑榴娟爱心基金会”已运作多年,投资20万元建成的碧湖老年活动中心亦已受益于乡人,近日整理案头资料,又见到梁先生的《怀母志》,因是初稿,是出自梁先生的第一手材料,我很珍惜,且每读这出自肺腑之言的文字,我都感慨系之,浮想联翩……

谁人没有父母?谁人没有骨肉亲人?咫尺海峡的人为阻隔,竟造成四十余年民生不相往来,亲人不能团聚,游子愁白了少年头,老母含恨归黄泉,夫妻生离死别不相见……这一切均为中国人自己所致。这是我们民族的不幸。梁先生的《怀母志》从一个侧面记录了特殊历史时期的人间悲剧。作者在讲述老百姓自己的故事中,寄托了无限的情思,读之令人“独怆然而涕下”。让我们子孙后代永远记住这历史的不幸吧。愿海峡两岸早日和平统一,过去历史造成的人间悲剧永远不要重复,此《怀母志》首义也。

梁岳先生是孝子,是故乡的赤诚之子。他继承母亲的德行,以德报母,以德报乡,拿出毕生积蓄,在家乡创办慈善事业,以此告慰在九泉之下的母亲,此举功德无量。

在世俗看来,梁先生可谓百万富翁,可随心所欲大把大把花钱,吃喝玩乐尽兴享受。谁知道他自奉十分俭朴,穿着极普通,好烟敬人自己则抽低档西湖香烟,他的言行体现了中华民族的传统美德。联想时下一些人拜倒在金钱脚下,更显示梁先生的高风亮节。

梁岳先生为有钱人树立了风范,此《怀母志》二义也。

今一些人重资财,薄父母,向父母索取多,对父母孝敬少。不赡养父母者有之,向父母诈骗者有之,更有甚者伤天害理为钱财向父母动武,甚至杀害父兄长辈。梁先生的孝心义举必将启迪后生。此《怀母志》三义也。

文章存此三义,藏匿青山亦必将为世人所传扬。

(原载《今日中国》1996年第一期)