多少年来,我脑海里总有一个声音迥响:“中国人民解放军福建前线广播电台”,还有“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”的乐曲和歌声中的女播音员的声音:“现在是可爱的家乡节目”。这是因为自己不但为这个电台写过稿,而且还曾去过福建前线送稿学习,在解放军前线广播广播电台和厦门前线有线广播站参观,留下终身难忘的记忆。而今这个电台早已改名为海峡之声广播电台,可三十年前的情景依旧历历在目,挥之不去。

那是1982年夏天,是由中共丽水地委对台工作领导小组办公室组织成行的,共5个人。分别是青田县委对台办林敏南,云和县委对台办萧继业、叶浩,松阳县委对台办徐一峰。非对台办工作人员只有我一个,我是当时丽水县政协的。大家都带有供这个电台选用的稿件。5月24日从丽水坐汽车到金华,再转北京至福州45次特快列车,第二日中午到达福州。出火车站,便见一个解放军举着一块上写“来给前线台送稿的同志”黑色塑料布,来接我们。专车送我们住进福州市内的福州军区第二招待所。第三天才接我去前线台所在地部队机关招待所。

前线台,全称“中国人民解放军福建前线广播电台”。原是对台湾国民党军政人员进行心理战的宣传单位。1979元旦,全国人大常委会发表《告台湾同胞书》,提出和平统一祖国方针后,电台根本改变了过去瓦解敌军的宣传方针政策,成了为大陆去台人员传递乡情,通报在大陆的亲人情况,为台湾同胞释疑解惑的对台宣传单位。开办有“寻人启事”、“家信”、“可爱的家乡”、“爱国一家”等为台湾同胞服务的栏目。我们送去的稿子都是有关这方面的内容。我的稿子则全是“可爱的家乡”所需的访问记、游记。我们住下后,就把所带的稿子交给电台编辑部。当日下午即安排去编辑部大楼听“家信”节目何有基编辑介绍这个节目的定位和对稿件要求,告诉我们这个节目主要是谈家常、报平安,消除台湾政界的疑虑。形式有信、录音讲话,寻人启事等。要求必须真实,家里是什么情况就反映什么情况,不要拔高,有10分的话,写9分,8分就可以了。对去台人员在大陆的妻子改嫁,采取含糊的写法回避,如“还健在”。还有情要真,意要切,语言要切合身份。对方知道我们在搞宣传,但我们就是要通过宣传叫对方相信是真的。他讲了一些好的表述例子和写作中应注意的问题,听了很受启发。次日还听了“爱国一家”的祝编辑和“可爱的家乡”景编辑作介绍和点评稿件。我是写“家乡”稿的,对景编辑的介绍和点评印象更深些。他说:“家乡”节目以前指名叫对方某人听,使对方感到压力,以后不指名了,但对稿子要求更高些。他讲了“新、美、情、趣”四字要求。新,即新面貌;美,家乡风景美,艺术品美,同时包括文章美,使对方一听就吸引住。文章开头要多种多样,结尾要寓意深刻;情,要写出故乡的情,乡土气息要浓,让对方听了感到非常亲切;趣,即趣味性,如家乡有趣的故事、风俗。他说这四点是总后一位处长对“家乡”节目提出的要求。怎样写得美些,可以用散文的形式,但一定要真实。一个稿子写一个方面,不要面面俱到。景编辑告诉我们,消息报导一般都不用了。文章要求有文采,有情趣,不要平铺直叙。景编辑对我的稿子还感兴趣,带去的《南明胜景展新容》、《仙都石笋天下奇》、《畲乡见闻》,次日即告知已定下可以用。还有《满觉陇赏桂花》《双龙洞游记》等留下再研究。

在福州期间,我们还去了福建省委对台办,福建省军区联终处。听了他们传授经验,并由军区联络处介绍去了厦门,参观了对台宣传陈列馆,去了对高山前沿陈地。

厦门部队有一个有线广播站,前沿阵地有4个由48个高声喇叭组成的蜂窝形的大喇叭群,对着对岸国民党军队广播喊话。据介绍国民党军先有一个,紧接着我们才有。后来对方在其他岛屿增加一个,我们也增加,一直增加到4个。对方喊话,我们放音乐,我们广播,他们也广播放音乐,往往彼此都听不清楚。很像文化大革命两大派斗争使用的高音大喇叭。记得那是1982年6月4日下午,厦门部队有线广播站一位姓张的同志来车专程接我们去。同车还有五位湖南人,其中一位穿花衣服的男士显得特别与众不同,因当时没有男人穿花衣服。后来才知道是一位从台湾回来,曾在金门服役过的国民党老兵。

小张同志让我们顺路参观了胡里山古炮台。看了清朝政府用了50万两白银从德国买来的大炮,并亲自摇动转轮,让我们看这门大炮现在还能控制升降。还向我们介绍电影《小城春秋》在这里拍过外景。看过大炮又领我们到前面,手指着大海上的几座小岛告诉我们,这是大旦,那是二旦,特别叫我们看大旦岛上隐约可见的一个红色物体,告诉我们那就是国民党军队的喊话广播台。他说了声:“等会再用望远镜细看!”就招呼我们上车,驱车继续前行。沿途可见田里有正在劳作的农民,有健壮的水牛在啃着青草。路旁处处可见开着鲜艳花朵的夹竹桃,显得十分平静、安宁。让人难以想像1958年万炮齐轰金门时,曾是怎样的情景。

到达部队驻地,只见战士们有的在打球,还有的在剥花生。我们被领进陈列室,叫我们先参观。陈列室里有向对方飘送的各种传单、名贵土特产,有很小的瓶装茅台酒和其他名酒,有飘送用的气球和宣传炮弹。展厅中间有一个我军与蒋军广播对峙的模型沙盆。看过展览后,大家相围着沙盘而坐。由小张同志给我们作了详细讲解。他告诉我们,对方的喇叭功力大,比我们响,宣传品印刷质量也比我们好,我们正在加强。介绍结束后他取来望远镜,叫我们上车去对高山看广播喇叭群。对高山与小金门隔水相望,相距只有6400米,中间有个槟榔屿,像一个大浮球,成为天然界线,,他们的船不越过这个屿,我们的船也不过去。站在对高山看,小金门岛很像一条浮出水面的大鲨鱼。大金门岛也看得见,但比小金门岛远得多。张同志把一架40倍大望远镜架在岩石上,叫我观看,边上山洞口就是我们的喇叭。我们的喇叭是隐蔽的,对方看不见。可对方的广播设施却清清楚楚,暴露在外面,望远镜里可见,是一座方形的建筑物,上面还有青天白日旗,但看不清多少喇叭。据说也是48个。当时我们已不骂,他们还在骂我们,还在搞心理战。

由于有线广播用稿有特定范围,我们送去的稿子被采用的很少。但此行却给我们开了眼界,长了见识。······

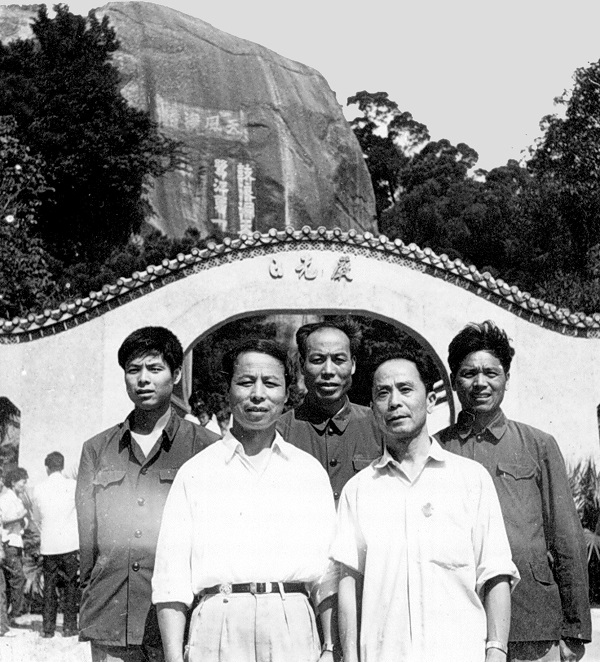

送稿同志在厦门

岁月如流,转眼三十多年过去。自从那次送稿之后再未去过福州和厦门。网上查阅地图,两个城市的变化都已天翻地覆,无法想象其今日姿容。昔日隔水相望的厦门、金门,民生老死不相往来的海峡两岸,成了两岸同胞自由耒往观光、创业的乐园。笔者也去过台湾旅游。解放军前线广播电台更已完成历史使命,改为海峡之声广播电台。这些,在当年都是梦想,今天都成了现实。而这段远去的经历,犹如一张老照片,成了历史的见证,让人思绪翩翩,感慨不已。

2013.4.12