丽水县文化馆创立于1950年,当时县治在碧湖,城里有省立民众教育馆,属地区单位。1952年丽水地区撤销,省立民众教育馆併入县文化馆。解放初,地点在华祠岭泰山弄边上万寿宫内。馆长杜苕,工作人员纪乐、朱秀美、潘信,我都认识。1953年所在单位丽水百货公司要我去参加的丽水县机关歌舞队,就是文化馆组织的。曾在那里排练<阿伦穆罕舞>多天。1955年搬到仓前天后宫时,杜馆长已调外地。新馆长叫张振鑫,龙泉人,为当时人民委员会(县政府)委员,是一位党外人士。

1956年是中国历史上划时代的一年。国家完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,全国上下敲锣打鼓,喜气洋洋,欢呼进入社会主义社会。同时,全国召开青年文学创作会议,会后层层召开创作会议隆重贯彻,预示文化建设高潮的到来。这一年,丽水县文化馆的工作取得很大成绩。先是为配合”肃反”组织机关业余话剧团排练老舍四幕六场话剧《西望长安》,国庆节在工人文化宫连续公演七场获得成功。接着在浙江省首届民间音乐舞蹈会演中取得优异成绩。根据畲族祭祖舞改编的《畲民欢乐舞》、民间舞蹈《郎姐踢球》改编的《踢球舞》分别获创作、演出一等奖。还有民间舞蹈《推车舞》获演出一等奖。民间艺人陈荗金的唢呐独奏《将军令》获演出一等奖。会演结束,文化馆创作干部纪录还参加了全省文学创作会议。载誉回来,踌躇满志,又积极投入业余文艺刊物《岩泉》的筹办,以迎接文化建设高潮的到来。

1957年《岩泉》刊物被错误处理。纪乐受牵连,加上历史问题,被送去劳动改造多年。20多年后,随着《岩泉》冤案的平反,重新回到了文化馆。57年张振鑫馆长也受到批判,后被调离文化馆。

1959年,青田造瓯江水电站,丽水老城要成为库区。国家决定,丽水县委、县政府搬迁云和。同时将云和、景宁两县併入丽水。丽水县以大跃进的速度在云和造了新的县委机关用房,并于1961年搬进。1962年,电站停建,丽水县机关随即从云和搬回丽水老城。

我就是分县后到文化馆工作的。此时以前的张馆长也已经调回,担任副馆长。馆长是担任过县民政局局长的苏州人张辉。我上班后,馆里还在调整人事,调出两个搞美工的干部。同时从丽水中学调来一位美术老师接替美工工作岗位。此外,还有从省文管会调回的文物干部金志超。他是丽水人,曾参加新安江考古队和后来停建的青田瓯江电站库区考古队考古发掘工作。馆内分工是专做文物工作的文物干部。南明山摩崖石刻、通济堰古代水利工程列入浙江省重点文物保护单位,就是在他手上申报来的。同时还公布了县级文物保护单位天后宫。他还有《碧湖宝塔出土记》发表在国家文物局举办的《文物》杂志上,成为珍贵的史料。“文革”初期破“四旧”时,他叫红卫兵在文物陈列馆门上贴了封条,巧妙地保护了文物。“文革”中,他也遭遇不幸,被当作“反革命”批斗。平反后,80年代初就因病去世了。

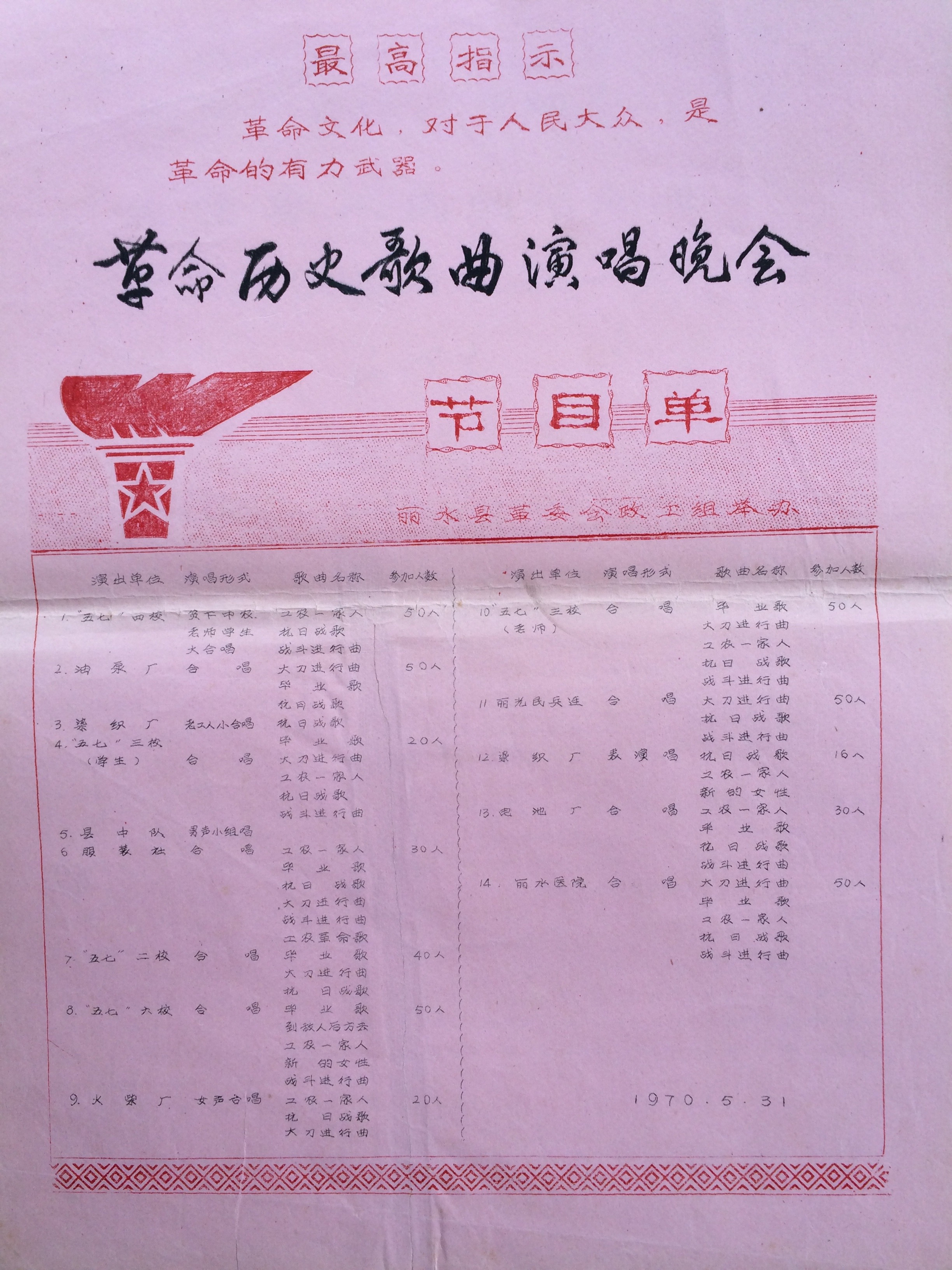

照片说明:自己创作的文艺节目

我的主要工作是群众文艺创作,编辑《文艺宣传资料》。同时负责街头黑板报、墙头大字标语和展览会文字书写工作。

照片说明:发到农村生产队的农村黑板报资料

那年代配合党的中心工作的展览,一个接一个办。例如《阶级教育展览会》、《公安展览会》、《学习蔡永祥展览会》、《毛主席创建井冈山革命根据地展览会》等等。1966年文化大革命开始,大写毛主席语录,更是忙得不亦乐乎。文革之前文化馆,还有一张16开油印的《黑板报》发到农村生产队,供他们抄写黑板报用。举办单位署名中共丽水县委宣传部。每期两到三篇小文章。稿子除少量自己采写外,大多都是我到广播站编辑部根据来稿编写。钢板刻写、油印也是我自己一手到底做的。一天到晚工作都很忙。好在自己爱好,最忙也快活。

文革前,县文化馆还有一项重要工作,就是一年一度的农村俱乐部汇演。节目层层选拔,县里演了地区演,地区演了省里演。各个县都想上节目,做成绩。能上名次的节目大多是文化馆自己创作或下去帮助农村俱乐部加工提高的作品。1964年农村俱乐部会演,我创作的以丽水县文化馆署名的小演唱《老汉摇船送公粮》在地区演出后反应很好。最后因有人说是”右派作品”而未能入选到省里。但此时经办同志已经将剧本外寄,结果节目虽然未能上省城演出。文本却在浙江日报发表。接着还被上海解放日报转载。这是反对的人想不到的,也是我自己想不到的。

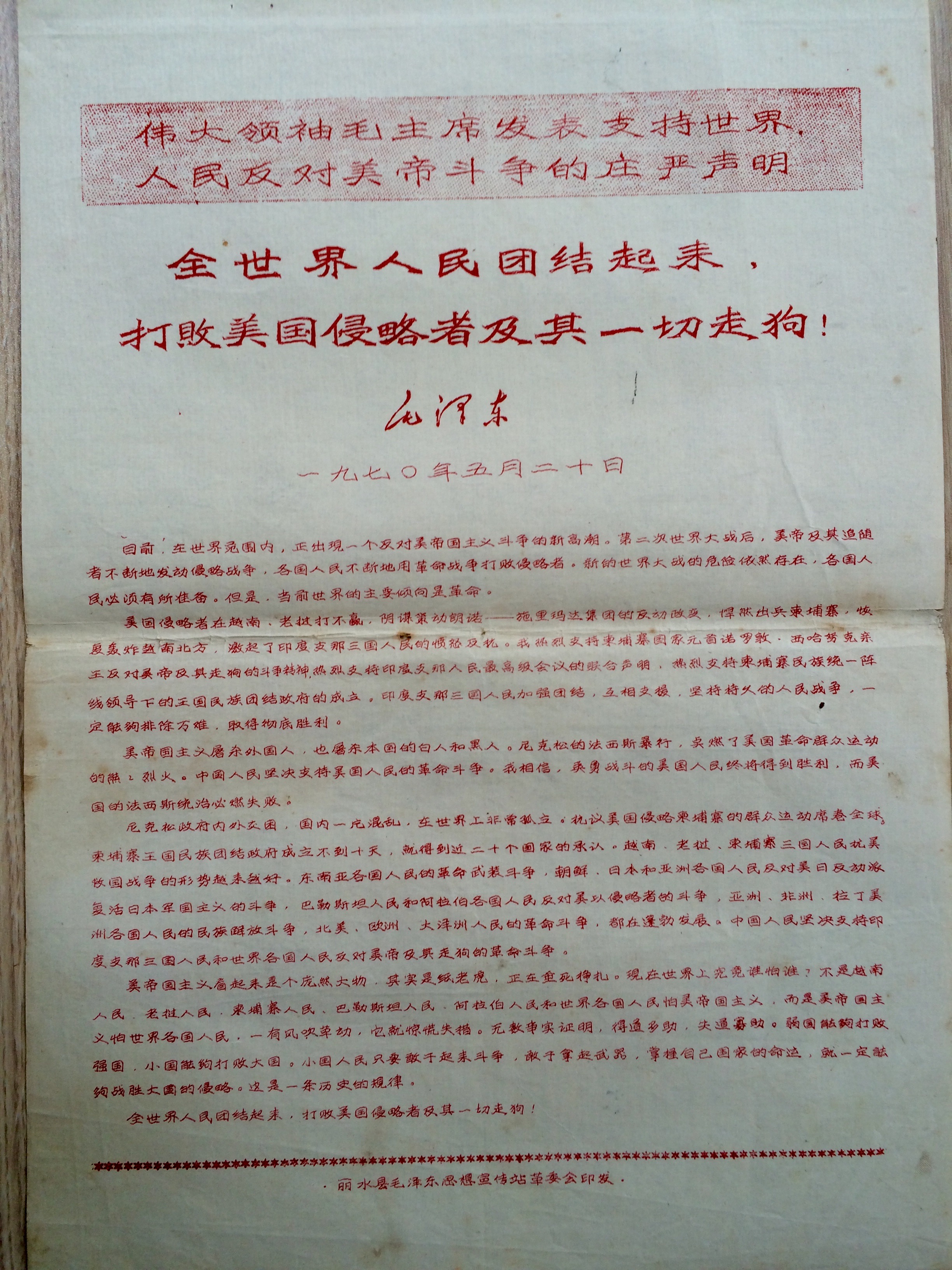

60年代,是国家多事的年代。初是三年困难时期,中苏关系破裂,蒋介石要反攻大陆,农村社会主义教育“小四清”运动,紧接着无产阶级文化大革命。当年丽水城只有广播,没有报纸。文化馆是各种运动的晴雨表。一有运动,黑板报、文艺宣传队、幻灯放映队齐出动。中苏关系破裂,到处书写“艰苦奋斗,勤俭建国” “自力更生,奋发图强”墙头大标语。还有闹市区宣传柜窗文字图片同时一起换上新内容,声势很快造起来。

我到县文化馆上班后,很快就被抽调参加县委工作组下乡搞战备工作。和张振鑫副馆长一起住水阁公社小白岩村。主要任务组织群众诉苦,激发阶级觉悟。落实派马料、担架。下去没几个月就回来了。不久,张副馆长被调去九龙小学当校长。过了一些时间张辉馆长调回苏州老家。馆里由新来一个叫胡致钧的副馆长当家。他原来是县广播站站长。此外,还到丽水师范找了一位刚毕业的年轻女同志做群众文艺辅导工作。这时县文化馆包括管图书、搞文物的加起来一共只有八个人。管图书的还要兼会计。那年代文博、图书工作是文化馆工作的一部分。1963年浙江省图书馆有十万册战备图书转移到丽水文化馆,天后宫大门口才多了一块“丽水县图书馆”的牌子,但里面还是原套班子。

我在文化馆除了文艺创作要及时配合中心编印《文艺宣传资料>外。写字工作就特别多。城里有九块黑板报,每星期要抄写一次。主要地块的墙头标语大字书写也是我一个人包。此外还有展览会写说明书,县里人大、政协重要会议的会场横幅、标语写字。那时没有电脑,开会的横幅大字要一个一个用剪刀剪出来粘上去。忙碌的工作让我学会了快速画魏碑体空心字和在墙头直接书写大字的技能。丽阳门城门洞上面“奋发图强,勤俭建国”八个大字,就是我一手拿着刷笔,一手拎着颜料桶,爬上消防队的高楼梯直接写的。

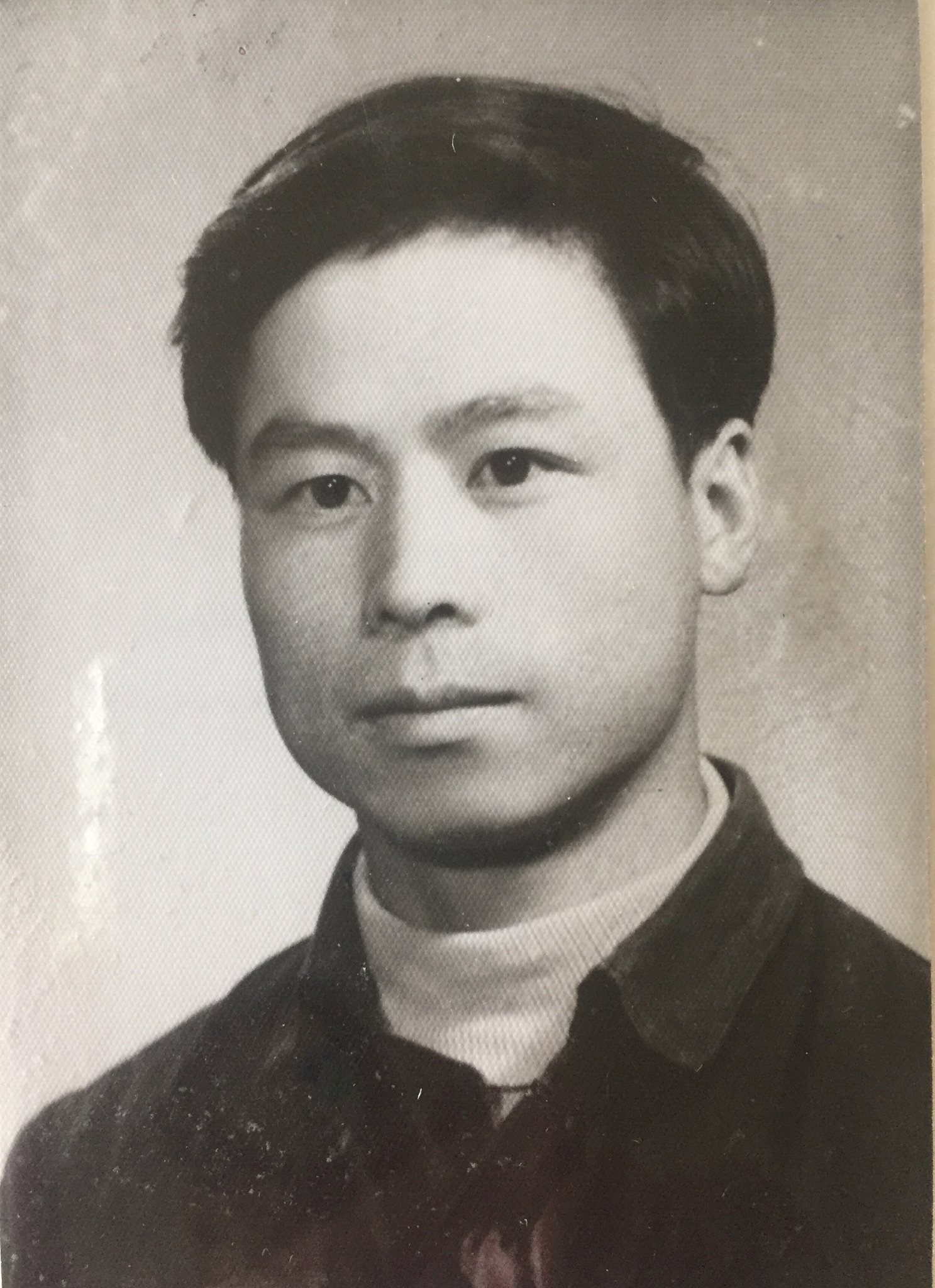

在文化馆工作的10年,是我精力最旺盛的生命期。我忠心耿耿,投入满腔的热情,积极工作,精力、体力几乎用到极限。可是只因为我是“摘冒右派”。怎么做都得不到安宁。1963年,县委宣传部要我帮助钢板刻印《党的八届十中全会公报党内宣传资料》。其中一句“中国的资本主义工商业是可以改造,而且已经改了“错写成“改好了”没有校对出来,竟被当作“阶级斗争新动向”,险遭开除。1964年“小四清”运动,文化馆领导乘我参加县机关干部在七百秧水库义务劳动时间,秘密搜查了我的房间。把我房间挂的对联“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”取走。把这对中国名联说成是我写的“反动对联”。说什么“梅花香自苦寒来”是“吃过共产党的苦头”,“宝剑锋从磨砺出”是要“磨剑反党”。据说县里开除我的文件都打印好了。后来中共中央《农村社会主义教育运动中目前提出的一些问题》23条文件下达,才不了了之。然而这一切我都被蒙在鼓里,一点都不知道。

1966年文化大革命一开始,县委就给文化馆打电话:”毛传书停止外出,考虑自己问题。”“考虑什么问题呢?”当时我感到很纳闷。

照片说明:自己钢板刻印的宣传资料

很快县委就派来工作组到文化馆搞运动。并抛出1964年“小四清”的秘密材料。这时我才明白,考虑的问题主要就是那副对联,只是上纲到“配合蒋介石反攻大陆”,更可怕了。其实,这对联是励志名联,中国名联,只是当时知道的人比较少。我是从上海解放日报一篇报道上海书法展览的文章里看到抄来的。把它写起来挂在房间是为了鼓励自己刻苦用功,争取能自学有成,对社会有点贡献。做梦也不会想到这堂堂正正的事,竟会成为“文字狱”。最后在1972年还将我下放到地处乡下的工厂,在丽水糠醛厂当了八年工人。幸亏天意怜我,坏事变成好事,让我又多了一段丰富的历练。后来终于迎来转机改变了命运。1978年,反右、文革冤案同时得到平反,迎来人生第二个春天。

2020·10·20