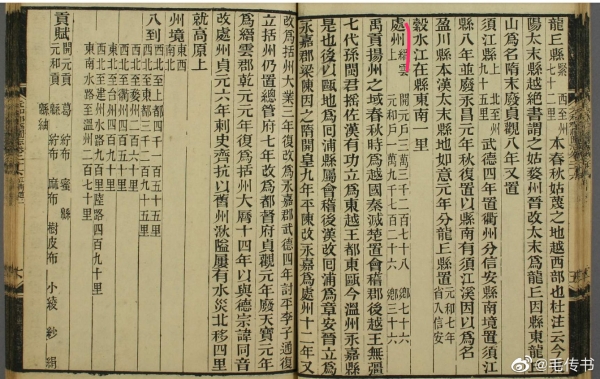

【处州·括州·括苍·丽水】 今丽水市,旧称处州,已有1400多年的历史。始于隋朝开皇九年(589)。因设州之年少微处士星分野而得名。开皇十一年改括州。唐大历十四年(779)复改处州,一直沿用到清末。

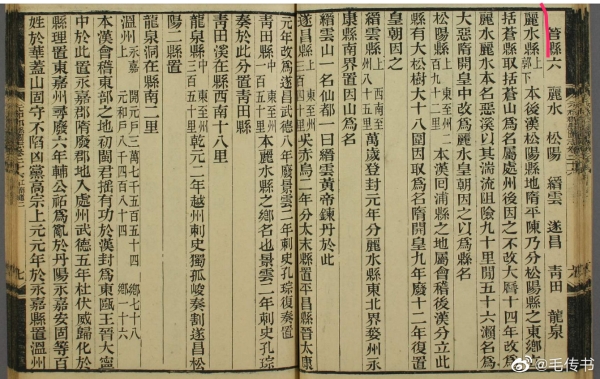

丽水,原是丽水县的地名。最早叫括苍县(县名源于括苍山,因山上多括树而名。括树即金钱松。括字最早从木,后统一从手),为古处州、括州治所在地。后来为什么改叫丽水呢?说来话长。隋朝末年,有个农民起义军领袖叫李子通,山东人。他在杨州自称皇帝,囯号吴,占地东至浙江,曾迁都余杭(杭州)。占据期间,对一些区域作了调整。将松阳改为松州,复置遂昌以属之。将括苍县分为栝苍、丽水两个县。丽水的名字最早就这样出来了。源于好溪在隋朝有个名字叫丽水。县治设在碧湖资福村。可没几年到唐高宗武德四年(621),这个割据自封皇帝的李子通就被唐朝征服朝统一了。唐武德八年(625)撤销丽水县建制,回归括苍县。后来过了一百五十四年,唐朝出了一个皇帝叫李適(音:括),就是唐徳宗。为避讳,大历十四年(779)复改括州为处州,改括苍为丽水。这是史书认定的丽水地名始用年。此前虽用过,因非正统,故无年号可查。此后丽水县名一直沿用到2000年(其间1986年改为县级丽水市)2000年撤地建市,丽水名字为地级丽水市所用,县名改为市属莲都区。

丽水老城的街名

丽水历代为州、路、府所在地。志书记载,治最早在今古城岛内。唐贞元六年(790)刺史齐抗以“旧州秋隘,屡有水灾,北移四里至小栝苍山巅”,即今万象山烟雨楼这座山。建成后“众山簇拥,状如莲花,遂雅称莲城”。莲城名字就是这样出来的。处州府治在山上长达500年。到了元代至元二十七年(1290)筑新城后,始迁山下枣山南麓,即今市人民医院东侧。遗存建筑,上世纪40年代为丽水县政府所用,1944年被侵华日军烧毁。解放初,在其地造了工人文化宫。后成了县总工会驻地。前些年这一地块给了人民医院。本人曾在处州晚报发表文章,建议将这一地块做成府衙遗址公园。

府城内,有五条街道连接六个城门。纵向从丽阳门到南明门叫中直街,从岩泉门到厦河门叫东直街,从通惠门到括苍门叫西直街。横向从岩泉门到通惠门叫北横街,厦河门到栝苍门叫南横街。由于城中央有一座梅山,中直街名直实弯,从丽阳门到太平坊绕道府前到三坊口,再右转刘祠堂背经倉前到南明门。实际上直到上世纪五十年代,真正称得上街的就是中直街一条街。1940年浙江省政府机关迁来丽水。为激励抗战斗志,以抗倭名将戚继光、卢镗、俞大猷命名了三条街。即把北横街改为继光街,把仓前横街攺为卢镗街,把南横街改为大猷街。同时把中直街丽阳门至太平坊段以及从太平坊到梅山脚的一条小巷一起命名为中山街。把府前到三坊口这段中直街改名为中正街。把现区政府门前当年叫槐花树下的小巷和相连的东岳宫前街改名为陈诚街,就是现在的解放街大众街以西地段。解放后中正街改为大众街,陈诚街改为解放街,其他街名依旧,直到八十年代初,老城基本格局未变。就是1964年大众街南扩右转至仓前,避开了刘祠堂背高坡。现在刘祠堂背这段老街成了唯一幸存的一段处州老街道。

中直街—中山街

现在这条中山街是丽水城历史最复杂、故事最多的一条老街。1940年命名时,只有丽阳门到东岳宫前街(现在的解放街)这一段。太平坊以北为古代中直街北段。太平坊以南为巷弄,称黄灵观。还有观帝庙、万寿宫等古代建筑。1978年丽水老城发生有史以来没有过的城市建设大事:拆除丽阳门、削平华祠岭、打通梅山背,将中山街加宽并南伸与仓前街对接,直通到南明门。这在当时凭锤打肩扛加手拉车的年代简直就是现见的愚公移山,是不可思议的。更想不到的是打通梅山这么大工程几个月内就完成任务。对此老百姓欢天喜地,称赞不巳。改革开放,新开拓的中山街很快成为丽水老城最繁华的商业街。但后来会扩建出城外,一直延伸到白云山脚,成为南北最长的街道,是怎么也想不到的。因为丽阳门北面原是丽水到雅溪的北乡公路。从城门外北上到白云山脚,路程比已扩建的中山街还长。请记住以下时间:90年代初延伸到北郭桥人民路,2004年扩建到环城北路,2009年连接到白云森林公园。至此中山街全长有4.5公里。昔日远在郊外的丽阳殿都成了今日中山街边上的历史文化遗产。这是昔人今人做夢都想不到的。中山街发展的最大的遗憾是拆除丽阳门城门之痛和打掉梅山失误。若古城门保留,梅山改为打洞,老城会更壮观、更有文化特色。

巷弄话旧

【中直街——刘祠堂背】刘祠堂背是丽水老城仅存的一段老街,为古代中直街之一段。因后面山上有刘基祠堂,民国前期叫刘祠街,是老城的主街道。因街有高坡,俗呼刘祠堂背。1964年大众街南扩后,改称大众街三弄。现作为历史街区保护,仍叫刘祠堂背。

【东直街——文昌路】现在的文昌路是古代代从岩门到厦河门的东直街的一段。路名是1981年才有,源于旧时边上有一个文昌阁。文昌阁在抗战期间曾发生过重大惨案,时间是1938年12月24日。这天是杭州沦淊一周年,丽水各界抗日团体在文昌阁集会宣传演出时间,场内发生木梁断裂声响,民众误以为是敌机空袭,争向外面挤跑在,在门口台阶发生严重踩踏,导致40多人丧生。丽水前辈都有刻骨铭心的记忆。解放后文昌阁攺建为人民电影院。后在中山街建了新电影院,再划给图书馆,一直到现在。五十年代这条巷内有中国花纱布公司丽水支公司、丽水县工商眹、国营丽水新华印刷厂等单位。很少有商店,基本是冷弄。

文昌路边上原有宋衙基、汪衙基两个地名。这个“衙”不是衙门,而是两个官员的府笫。宋衙基是宋代寓处状元邹应龙的府笫。邹是宋代进士叶挺的女婿。汪衙基是明代山海关总兵汪瑛的府笫。

【西直街——桂山路】桂山路为古代连接通惠门和括苍门的西直街。民国年间叫文敦街。解放后北边叫丽光路、南边叫丽南路。源于1958年城关公社丽光大队、丽南大队。还因为曾有过始于清同治年间的圭山书院,又以圭桂同音 ,1981年统一命名叫桂山路。其实圭山远在东边文昌阁后面,圭山书院最早在那里。

桂山路有大小两座山。大的叫檡山,小的叫姜山,两座都是文化山。檡山有始于唐代的著名孔庙,也叫文庙。有大文学家韩愈撰文、宋代著名书法家陈孔硕书写的《处州孔子庙碑》。现山上的休闲绿地就是孔庙大成殿遗址。山下大门就在桂山路,有72级台阶上去,非常壮观。上世纪六十年代作地区机关宿舍后老建筑陆续被拆。

姜山就在莲都区政府大院内办公大楼之地。山前为宋代代大词人秦观被贬处州监酒稅的酒税署所在地。东边的悬黎阁为元代戏剧家高明撰写《琵琶记》之处。

清代姜山成为住在边上的士人姚小园的私家花园。有杭州大画家戴熙为其画的《姜山读书图》存世。

【泰山弄】泰山弄,原分两段,中山街以东段因有关帝届(现中山小学内),叫关王庙弄。中山街以西至桂山路因有一个碧霞元君庙,后叫泰山宫,遂称泰山宫弄。两名均源于寺庙。1981年统称泰山弄。泰山弄西段又与万寿宫(今联邦春天大楼地方,解放初为丽水文化馆)、基督教堂(解放后丽水地委、县委大院、今莲都区政府)一墙相隔,大门相近,小门互通,文化氛围浓厚。而今两地均旧貌换新颜,旧建筑仅存教会附属崇德小学一处,巳列入省级重点文物保护单位,并修缮如故。

丽水基督教于清光绪年间购得泰山弄地块。在姜山北侧陆续建起大礼堂、小礼堂、小洋楼(外国牧师住)和附属学校崇德小学。这个学校曾走出在周恩来身边任要职、1927年在广州牺牲的麻植烈士。1942年日寇侵佔丽水期间,外国牧师还掩护营救过100多个躲逃的丽水人。曾就读这个学校的南京河海大学教授张伯荃认为,这与南京金陵女子中学德国人救助南京市民有同等意义。现巷内住的姓纪人家祖上纪成德就是当年崇德小学校长,儿子纪乐、儿媳妇郭锡我是老师,现都巳成为故人。

1949年丽水解放时,姜山还是菜地。所有教会建筑为中共丽水地委机关所用。同时在姜山新建了一个大四合院,作刅公用房。1952年丽水地委撤销后,又为丽水县委、县政府机关驻地,一直到现在莲都区。

【酱园弄】酱酱园弄原为晏公殿弄,源于巷内有一个晏公殿。清代光绪年间因有王万丰、王允和、王久和三间大酱园店而叫酱园弄。现酱园弄已名不符实。取而代之的是巷内的两幢省重点文物保护单位清代古民居《谭宅》,以及对丽水教育事业有过贡献的谭氏族人。

【高井弄】高井弄原先仅指继光街进去一小段巷弄,因巷内人家有一口高井圈的水井而得名。加上抗战期间新四军办事处设在巷内,遂使其名闻遐迩。现高井弄中段,旧时俗呼大央沟,因巷弄边上有一条特别宽的排水阳沟。而且这个名字还带点黄色,可以说是丽水的“红灯区”,从而广为人知。再往里的横弄左侧有高堂庙,右边从前很少有房屋。现高井弄的商业氛围都是上世纪八十年代以后形成的。

2017.5.15