一

丽水,旧称处州。始建于隋开皇九年(589),至今已有1400多年历史。今残存处州府城,始建于元代。清道光版《丽水县志》记载:“元至元二十七年(1290)处州路总管斡勒好古,万户石抹良辅委丽水县尹韩国宝,割旧城之半而新之,为门六:北曰望京(亦曰丽阳)、东曰岩泉(亦曰虎啸)、东南曰行春(亦曰下河,俗呼厦河)、南曰南明(俗呼大水门)、西南曰括苍(俗呼小水门)、西北曰通惠(亦曰左渠)。”由此可知,丽水人直叫到现在的六个城门的名字,已延续700多年。这里值得研究的是初建时“割旧城之半而新之”。“旧城”在哪里?史书记载,旧城就在今万象山。万象山古代叫小栝苍山。万象之名到南宋才有,出自宋参知政事何澹在山上(今烈士墓这座山)建了一座“万象楼”而得名。元筑新城后,万象山和小栝苍山就成为两座山。万象山成了城内之山。道光《丽水县志》这样记载:“小栝苍山,在城西里许,即小栝山,又名莲城山,亦名九盘岭,唐宋州治皆在焉,即今之西山也。与城中万象山冈阜相连接。”清代雍正朝诗人毛桓在一首《万象山》诗中亦有“山在处州府西门内”注解。由此可知唐宋州治地点当在今烟雨楼一带。“旧城”建于宋宣和四年(1122),处州守黄烈因宣和三年(1121)方腊起义军攻入处州城,“因唐旧址修筑”(道光《丽水县志》)。范围当包括整个小栝苍山即今万象山全境。据《丽水文物》记载,上世纪60年代初文物工作者调查发现小栝苍山上还有古代城池建筑遗迹,而今已无处可觅了。

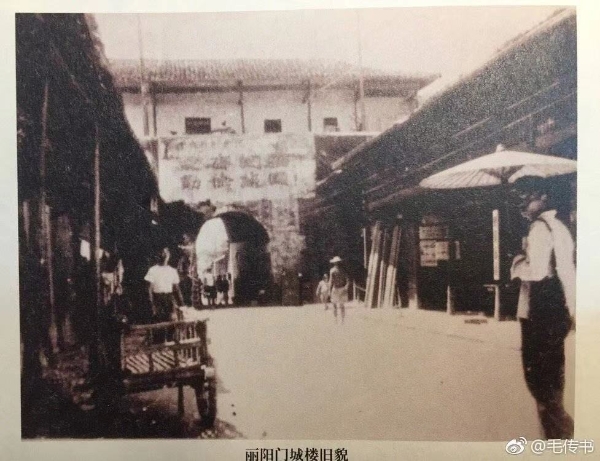

自元建处州府城以来,历代都有修缮加固的记载。明嘉靖四十二年(1563)知府张大韶修之,“旧砖缺损者,巩之以石”。此后规模最大的修缮为清雍正七年(1729),至八年五月竣工。修复后“计高三丈五尺,厚一丈七尺,垛高七尺,四周一千八百五十丈(鲁班尺);炮台四,窝铺八,门楼六”。展示了处州府城的新格局和规模。这之后,在乾隆三十一年(1766)修筑过城垣(墙),嘉庆五年(1800)因大水冲坏频溪城,又进行过一次维修。同治六年(1867)因太平军在咸丰八年(1858)和十一年三次攻入丽水城,遂在城周围挖筑城濠。这条城濠自丽阳门外起,东经虎啸门,下河门到外教场(俗呼教场圩)。丽水人称为大洋河之地即是。今大洋路之名亦出于此。大洋路南段厦河门外的水面就是旧城濠历史遗存。丽阳门以西经左渠门入城至濠头街止。元、明、清三朝处州府城都发挥着防御防洪保境安民作用。

辛亥革命推翻清王朝建立民国(1912)之后,虽然昔日的刀剑兵器已由枪炮所取代。但古城墙作为防御工事,仍然有用。丽水的处州府城仍然几次修理加固,保存完好。民国27年(1938)沿城墙内修了环城公路,长5.1公里。三、四十年代的处州府城是什么样子的?出生于1920年的丽水人汪云豪先生在他的著作《莲城话古今》中有这样一段记述:“旧日的古城墙到底有多大方圆?我童年时与同学在城墙背上走过一圈。从丽阳门(今中山街北段市旅游社门口)的城墙背向西走,今城西菜场大楼恰在旧城墙背。向西南走,今市粮库是旧公共体育场(清左营的操场),灯塔街十字路口以西,全是城墙外的坟地。往南走不远,今桂山路丽光米厂(现为丽光大楼)是左渠门。过左渠门向南走约二百公尺,从城墙爬上万象山。今烈士纪念碑处是旧烟雨楼旧址。九曲桥以西都在城墙外。城墙往南与通往洞天楼的石子路平行。今人武部宿舍是管痘夫人庙,紧靠城墙。过夫人庙往南二百公尺,今括苍路南段(老路)到底向西转弯角是小水门。再从西往东,是一条笔直的城墙,近三华里,从瓯江对岸观城墙,颇雄伟。厦河门在今大猷街与城东路交叉路口。转向北约三华里,到镇东楼。该楼建于里郭护城河出城的墙背上,是两层挑出的古城楼建筑。楼上有关公像。向北走三百公尺(应为一百多公尺)到市经委门口,是虎啸门。再向北走到今地委(现老年活动中心)东首转向西约五百公尺,仍回到丽阳门。绕城一圈,约八、九华里。当年从厦河门到丽阳门这一段城脚边全是坟地,城墙背都密植松树。从远处看城墙,颇突出了丽水古山城的特色。”这段文字对当年的处州府城写得形象具体,是可信的亲见材料。那么到了抗战时期的上世纪四十年代,丽水的古城墙又是怎样的呢?曾亲自参加攻克丽水城战斗的原国民党军62团团长陈章文在他写的《丽温战役亲历记》中这样写道:“六十三团(失守部队)依城墙旧址构成坚固城堡,在城墙根挖深濠设防。”“日军以云梯强扒城墙,用喷火器掩护进攻。”“城墙垮塌,工事多处被毁无法利用。”“六十二团陈章文部在瓯江南岸占领阵地,对丽水之敌严密监视,相机收复之。”“丽水城边瓯江河面宽,北岸城墙垒立高丈余,水枯时河心有一沙洲。远望侦探,西门(小水门)城墙脚杂草丛生似有水洞。据一警察说:‘水洞高宽可容人行,原为旧书院排水洞,房子倒塌荒废了,有难民从此逃出。’我们要他找一熟悉的人带路,他说他可以效力。第一营入夜即渡河,分向东、南门城楼猛攻,夺取城关。第三营借夜幕掩护,从沙洲抢攻西门城楼。三营长黄长龄甚智警,带着向导从水洞偷袭进城。团指挥部推进到江边……当我渡过瓯江攻近城根时,敌人烧火亮城。这就为我在死角上的偷袭创造了条件,既扒城墙又钻水洞。敌人与我攻城部队激战,在城楼反复拼杀。凌晨之时,南门(大水门)城楼为我一营攻占。敌人据天主堂的钟楼竭力顽抗。正巷战间,水洞内冒出一支小分队,抢击、刀砍、手榴弹轰,鬼子惊慌失措,一窝蜂夺路出东门,多数跳城墙向壶镇方向逃跑,丽水县城完全克复。”这段文字,让我们看到抗日战火中的丽水古城墙。可以说是满目疮痍,遍体鳞伤。其破坏程度可想而知。

二

1949年中华人民共和国成立,历史进入一个新的时代。此时古城墙虽已破损不堪,但主体还好。老同志回忆解放初还有过“关城门抓土匪”的事。我1953年调到丽水时,丽水城还不到3万人。除了丽阳门外有几幢矮小的平房之外,居民都住在古城墙的圈子之内,而且在城内还有耕地,如今市政府所在之地和纳爱斯广场北侧楼房都是水田。广场西北侧为小山坡,丽水县最早的气象站就建在这小山坡上。府前菜场前中东路以北除了工人文化宫会堂和会堂左右两座平房小院(右边为阅览室,左边为职工业余学校),再加后面一个篮球场外,其余一大片全是野草丛生的荒地。环城公路就沿东边城墙脚,向北转至今灯塔街向西到中山街再右转到丽阳门。城墙就在今新城东路中间,但南边穿过火柴厂,直通到厦河门。火柴厂内过一个小山坡,坡顶西侧为太保庙。城墙只剩夯土基,长满青草。不见有城砖。城背可行走,但未见有松树。城墙外便是田野。当时完好的城门除丽阳门、大水门以外,还有虎啸门、左渠门,但城门上面的古建筑都没有了。1953年春天,丽水县政府决定引好溪堰水入城,开挖一条从虎啸门外好溪堰至市人民医院再与环城河相接的水渠。发动全城干部群众义务劳动。我当时在百货公司,分配地段(单位一般1至2米)就在虎啸门北侧城墙缺口地方(今中东路城东路至大洋路地段内)。在那里挖城墙凿渠。现这条渠还在,但已被覆盖成为暗渠。自那以来几十年间,残存的古城墙不断被公家和私人建房所占用。城西一段被做人民运动场所占(今粮油市场外城西路地方)。东边虎啸门为县经委建办公楼所占。中东路至灯塔街一段多为私人挖平造屋。火柴厂扩建,将今城东路口解放路至环城路南段一大段连公路围进厂区之内。将环城公路改道城外(至今还留有两段斜道与大洋路相接),这一时期厦河门以北的古城墙也全被挖平建了民房。而改变最大的是1978年扩建中山街,拆除了丽阳门城门和堆埋了大水门至小水门沿江古城墙。当时有口号:拆除丽阳门,削平华祠岭,打通梅山背。原先的中山街只从太平坊到丽阳门,又狭又短,太平坊到梅山脚也算一段,实际上是一条小巷,南有一个坡,叫华祠岭。再往南就是梅山。当时口号是国庆之前拆除丽阳门,元旦之前削平华祠岭,春节之前打通梅山背。从打通梅山和华祠岭挖出的大量泥石方都往大水门外西边城墙脚溪滩上倾倒,堆得与岸边地面城墙相平,形成一大片平地,后来在此种树,建成一个江滨公园。从那以后大量建筑垃圾都往城墙外溪滩倒,大水门东侧的古城墙也被堆埋。久而久之,后人便不知道沿江有古城墙。1997年设计造防洪大堤时,经办人与设计者就不知道,都认为沿江只有一个残破的大水门。东西两边的城墙都不存在了。所以把防洪大堤设计造在城墙外面。实际上沿江古城墙不但存在,而且很雄伟。2004年3月,经浙江省考古队考古发掘,被埋部份高达8-9米多。如果把它挖掘出来,恢复历史原貌,那是何等的壮观!

对于沿江古城墙被埋的情况,我是亲眼看到,十分清楚的。1996年,丽水市政协曾组织去台州地区参观考察。当时临海正在大修台州府城古城墙。我看了受启发,心想丽水沿江古城墙如修复,比他们还气派。只是丽水没有财力办这件事。而且认识也未到这个程度。因为早在80年代,当时分管城建的丽水市(县级)副市长沈广尧就想修复大水门古城楼。曾叫我帮助搞民意测验。我设计了表格分别由人大、政协发给人民代表、政协委员征求意见。结果政协委员多数赞同,人民代表多数反对。有的农村代表说,政府的钱无处用给他们造机耕路,修城门楼有什么用?以致这件事未能办成。1987年丽水市(县级)建委搞中山街南段规划,把江滨路规划在城墙外面。12月23日在征求意见会上,我建议江滨路建在城墙内,拆去大猷街以南至城墙附近民房。修复大水门古城楼和沿江古城墙,并在内侧配以绿地。我的意见有人赞同,有人反对。赞同者认为这样便有丽水特色了,反对者则认为城墙外已有江滨公园,里面没有必要再搞绿地。我再三讲明城墙外是河道。江滨公园为梅山泥石所堆成,本身是设障。要从长远防洪角度考虑,江滨路绝对不可做到外面。当天我在街上碰到沈广尧副市长,对他谈了会上讲的上述建议。他听了很高兴说:“我的想法也是这样,我愿在本届政府任期内做好这件事。只是城建部门思路还理不清。”他希望我合作,办成这件有意义的大事。但后来未见动静。而今要学临海修城墙,在丽水是行不通的,这一点我很清楚。直到听说丽水要做防洪堤,我才认为千载难逢的机会来了。1997年在市(县级)政协十届五次全体会议大会发言时,我便提出利用做防洪堤修复沿江古城墙的意见。同年8月29日《丽水日报》发表了我在政协大会上的发言。1998年初在当时中共丽水地委和丽水地区行政公署召开的“民主党派、工商联和无党派人士迎春茶话会上”,我发言又向领导提出利用做防洪堤修复沿江古城墙的建议。讲明江边古城墙就是防洪堤。修复后,千年古城就有一个地方好看,古处州就有一个标志性建筑,丽水的文化品位就会凸现出来。而且增添一个有特色的旅游景点。这是惠及子孙后代的好事,望领导一定要抓住千载难逢的机遇。当时地委、行署主要领导也在场。为了让领导加深印象,会后我又写了《千年古城看什么》文章,在1月24日《丽水日报》上发表。只是我的呼声并未引起领导和有关部门重视,防洪大堤已设计好,即将开工,我心里很是着急。

2000年4月24日,我以政协书画会成员列席当时的丽水市(县级)政协十一届三次会议。在文化新闻组讨论会上,我讲了利用做防洪堤修复古城墙的事,立即引起与会委员的赞同。于是产生了三十七人签名的提案:

建议结合做防洪堤修复丽水沿江古城墙

丽水古城墙始建于元代,至今已有700多年的历史。现在尚保存有大水门城门和沿江城墙遗址。这次建城市防洪堤,要将大猷街以南全部房屋(包括建在城墙基上的民房)拆除。这样沿江古城墙的遗址将充分暴露。建议抓住这个难得的机会,结合建防洪堤,将小水门至厦河门沿江地段古城墙恢复。这样做:第一,可以使历史文化古迹得到有效的保护;第二,使丽水这座有1400多年历史的古城有一个地方可以看,使丽水的城市文化品位大为提高,为日后申报历史文化名城创造条件;第三,城墙修复后,与南明山隔江相对,与瓯江相映生辉,为丽水增添新的旅游景点。总之这是一举多得的千秋功德。

沿江古城墙原来就有防洪功能。此次修复可与防洪堤工程结合一起做,省去大量资金。这是千载难逢的机遇,千万不可失去。否则历史文化古城不复存在,我们将后悔莫及,更不好对子孙后代作交代。请求领导务必予以重视。

丽水市政协文化新闻体育组

2000.4.24

这个提案立即引起新闻媒体的关注。4月29日《处州晚报》发了头版头条新闻:丽水市政协委员呼吁恢复有防洪功能的古城墙。5月25日,又用整版篇幅发表记者采写的长篇文章《古城墙、防洪堤能否共存?》。全文刊出政协提案和记者就此事采访丽水市防洪工程指挥部副总指挥胡忠明情况。胡忠明告诉记者,在规划设计防洪工程时,只考虑到大水门古城门,但没作具体规划。未想到两边还卧着一条“龙”。按防洪工程设计图,防洪堤在古城墙遗址的外面,更靠近瓯江。如果修复古城墙,又不动防洪工程的原设计,那么瓯江边上将出现两条“长龙”,两堵长墙,将会造成城墙与防洪堤之间几百亩土地无法规划利用。政协委员提案中提到将古城墙修复作为城市防洪工程的一部份,这在技术上是不可行的。他还认为古城墙与现代化城市不协调,没有必要全部修复沿江的古城墙,可以修复保存其中一段作为古迹景点。5月28日《丽水日报·瓯江特刊》又发表《让古城墙站起来》一文,古城墙的保护成了丽水全城的焦点。浙江电视台在《新闻现场》栏目作了报道。此事引起文化、文物部门高度重视。5月31日,省里来了五位文物专家对古城墙进行会诊。他们是全国人大常委、浙江省历史文化名城保护委员会主任毛昭晰,省文物局副局长陈文锦,浙大教授张友良,省历史文化名城保护委员会委员、研究员姚仲源,浙大博士、副教授余健。几位专家考察后认为,丽水古城墙作为历史遗留下来的宝贵文化,其价值是无法估量的。接着省文物局下了文件,原则上同意防洪堤走线部份与大小水门之间一段古城墙(损坏严重地段)重合,但重合部份要少,尽可能减少对古城墙的损害。防洪堤0+280至0+500段的堤脚距古城墙太近,对城墙有较大影响。这段防洪堤背水坡的设计应更改。要保护小水门及以东一段城墙。此段的防洪堤堤线要北移,避开城门、城墙。堤脚不应靠在城墙、城门处。大水门以东古城墙及古水闸等需全力保护。尽快划定古城墙的保护范围和建设控制地带。2003年6月丽水市政府发了文件划定大水门和东西两侧古城墙为保护范围,城墙内外各30米为建设控制地带。

至此,古城墙是保住了,但未能根本改变防洪堤造在城墙外面的设计,以致小水门一段城墙不复存在,其余包括大水门至厦河门大部份被埋地下。大水门城门修复,前面挡着一条大堤,也显示不出昔日屹立江边的雄姿。但能保下来,便算幸运了。

三

到2000年瓯江防洪大堤开工,丽水的处州府城地面能看到的只有大水门一个残破的城门和丽阳门外一道49米长的城墙。1978年拆丽阳门时,这块城墙因在城门外东边,正好在人行道旁,才幸未被拆。后来做丽阳门广场,一期工程规划征求意见时,就有一种意见要把古城墙拆去,经过激烈争论,才得以保住。同时确定整个广场以古城墙为依托,体现“回顾历史,展望未来”的主题。一期工程规划时,城墙附近的丽水动力厂还在。东边城墙遗址还看不见,不知道到底还有多少遗存。设计者在图纸上画明以古城墙为背景。

2001年8月,我参加了丽阳门广场二期工程设计方案评审会议。会上发现最后实施方案要把这块49米的古城墙拆去,在原地退后八米另造一个仿古的城门。在会上我和市建筑设计院高级工程师刘小丽相继发言,认为这样做不妥。二期工程应与一期工程主题相统一,古城墙决不能拆。两人的意见引起与会不少人赞同。会议主持人表示要向领导汇报。我们两人不放心,第二天给丁耀民书记和谢力群市长写了《关于要求保留丽阳门古城墙的报告》,两人一道去找丁书记、谢市长。不巧两位领导都不在。办公室同志表示一定把报告呈送给领导。后来听说丁书记有批示。2001年11月15日市委宣传部部长徐峻亲率文体广电局书记、局长、文物处长来到我家上门听意见。徐部长说,规划对丽阳门这道古城墙是“移位保护”,不违反文物法,后移八米重建一个城门。我说,这是遗址,遗址是不能移的,拆了就是毁了,重建就是假的。徐部长又说:“那三峡水库的文物古迹都要搬迁保护。”我说,三峡水库搬迁的是文物而不是遗址。张飞庙可另地重建,张飞庙的遗址永远在原地。再说原丽阳门是朝北的,规划新建改为朝西,误导了。原先是一个洞门、新建改为三个洞门,三个洞门是京城,更不妥。徐部长说:“你们的意见领导是很重视的,要不然早拆了。”我说:“我们也是出于一种责任,在这里生活了半个世纪,又参加过公园一期工程设计讨论。现在二期工程设计的人换了,领导也变更了,我们有责任把情况告诉现领导,以便领导作出正确的决策。如政府一定要拆,老百姓是无可奈何的。但老百姓会一代一代传下去,这道城墙是哪年哪月哪位领导拆掉的,会给领导留下不好的名声。”我还列举了前几年湖北襄樊市在城市建设中发现地下古城墙遗址,领导未引起重视,最后被铲车铲毁。后来被通报全国,中央电视台《焦点访谈》以“千年古城遗址毁于一旦”对这一事件作了曝光。丽水的古城墙,地面能看到的仅存这一块了,而且有49米长,是处州悠久历史的见证。我们应保护下来,留给下一代。拆掉很容易,后悔就挽不回了。当年拆丽阳门,人们都不在乎,现在谁都为丽阳门被拆而感到可惜。这次要拆丽阳门这块古城墙,就有一位88岁的老先生说他要叫一批老人坐在那里保护。我们在拥有时要知道爱惜;失去之后再后悔就来不及了。说实在,丽阳门广场就这块古城墙最有价值,这是历史文物,是不会再生的。其他花花草草现代的东西一下子就可搞起来。我看徐部长认真听了我说的这些话。就对他说:“徐部长,这块古城墙只有你保得住,保住了丽水人也会世世代代相传的。”徐部长笑了。他把我的意见听进去了。

2002年1月7日,《处州晚报》头版头条《城市建设听听市民意见》报道透出信息:“在充分听取市民意见的基础上,丽阳门广场保留了古城墙。”至此应该说这49米古城墙的保护已经尘埃落定。然而要拆这道古城墙的声音并未就此消失。2002年5月在市、区两级人大、政协会上,还有人民代表、政协委员提案,要求拆除丽阳门这块古城墙,认为“这道古城墙没有保存的价值”,“影响市容市貌,损害公园整体形象”。还有《处州晚报》在报道中正面反映市民联名写信要求拆除丽阳门古城墙。2002年7月,浙江电视台影视文化频道专程来丽采访拍摄此事。后来和临海、嵊州三地古城墙做成一个专题《尴尬的古城墙》,于8月12日在《影视文化》频道播出。同时,市人大一同志要我写文章作些宣传。为此我写了《爱惜无价之宝》一文,发表在2002年5月24日《丽水日报·瓯江特刊》上。

2005年3月,丽水古城墙 ——“处州府城”被浙江省政府公布为省级重点文物保护单位,至此古城墙的保护才画了一个句号。2006年经省文物局批准,政府修复了南明门,同时对丽阳门古城墙进行了修缮。而今两处古城墙成了处州古城的地标,丽水现代城市的特色景观。

2005.1—2008.8